もくじ

「たかが眼精疲労」で放置していると、Web従事者としての寿命は確実に縮む

4年前の私の話です。

WEBデザイナー兼ライターという職業上、1日8時間以上パソコンやスマホ、タブレットとにらめっこする毎日。加えて趣味のゲームに読書、ブログの執筆とオフの日でも目は常にフル稼働。

目の疲れを感じても20代までなら一晩寝たら回復できていましたが、30代になると回復も遅くなり、「朝起きた時点ですでに目がしんどい」がデフォルトになっていました。

下記に一つでも当てはまる場合、一時的な目の疲れではなく、慢性的な眼精疲労を疑ったほうがいいかもしれません。

🔲 しっかり寝てるのに目の疲れがとれなくなった

🔲 夕方になる頃には目がかすみ、パソコンの文字がぼやけてくる

🔲 モニターの明るさが以前よりまぶしく感じる

🔲 目の疲れをと感じると、頭痛や肩・首こりも酷くなる

🔲 1日に使う目薬の回数が以前より増えた

適切な処置をせず放置していると視力低下をはじめ、さまざまな不調の引き金になります。

わたしの場合、仕事をしてないときでも目の疲れ、痛みを感じるようになり、以下のような不調が日常的に現れるようになりました。

🔲 頭痛

🔲 倦怠感

🔲 胃痛・吐き気

🔲 肩こり・背中のこり・首の痛み

🔲 些細なことにイライラする

🔲 集中力が続かない

🔲 不眠

🔲 めまい、立ちくらみ

🔲 プチうつ

🔲 見た目年齢プラス5歳(肌質や髪質の劣化など)

一つや二つなら誰にでもあるでしょうが、全部のせとなるとマジで仕事になりません。

「たかが眼精疲労で大袈裟www」と生やすかもしれませんが、当時は休職せざるを得ないほどしんどく、「Webデザイナー人生終わった」と本気で廃業を覚悟しました。

結局、現場復帰までに3ヶ月半を要しましたが、2022年現在もWeb業界で生きております。

長時間のVDT作業に勤しむスタイル自体は変わりませんが、当時ほどのキツい不調にさいなまれることもなくなり、おおむね安定しています。

「眼精疲労に勝った」とまでは言いませんが、うまく付き合えてる自負はあります。

そこで今回は、眼精疲労でWebデザイナー廃業寸前だった私が続けている「8つの対策」を書いてみました。

本記事に掲載される情報は一般的なものであり、あくまで私個人の見解です。

医学的なアドバイスや専門的な意見ではなく、個々の健康状態や環境に応じて異なる場合があります。

効果や安全性を保証するものではないため、自己の判断と責任を持ってお読みいただくとともに、専門家の助言を求めるか、自身で情報を検証することをお勧めいたします。

上記の点を踏まえて、情報を活用していただけたら幸いです。

眼精疲労でWebデザイナー廃業寸前だった私が、続けている8つの対策

①:目薬は眼科で処方された“自分専用”を使う

「眼精疲労」によって生じる症状には個人差があります。あなたの目の痛みや疲れの原因が病気なのか精神的なものか、あるいは環境的なものかを特定する必要があります。

だからまずは医療機関を受診することです。不安なのはよくわかりますが、早期の診断で治療法の選択肢が広がり、状況も改善しやすくなります。

なにより「原因不明」のままでは心身ともに辛いものがあります。専門医に相談するといったアクションを起こすだけでも、心がずいぶんと楽になりますよ。

そして眼精疲労の場合、眼科で目薬を処方してもらうことが重要です。理由はいくつかあります。

①症状の緩和: 眼精疲労は目の疲れや乾燥などの症状を引き起こします。眼科医が処方する目薬は、これらの症状を和らげ、目の快適さを取り戻すのに役立つ。

②潜在的な問題の発見: 眼科医は眼精疲労の原因となる潜在的な問題を特定することができます。例えば、ドライアイや屈折異常などの問題がある場合、目薬を処方することでこれらの問題を適切に管理することができる。

③個々の状況に合わせた治療: 眼科医は症状や個々の状況に合わせて適切な目薬を処方してくれます。症状の程度や原因に応じて、適切な治療法を提案してくれるため、自己処方よりも効果的な治療が期待できる。

④症状の悪化防止: 眼精疲労が放置されると、症状が悪化し、長期間の不快感や視覚障害を引き起こす可能性があります。眼科医の指導のもとで適切な目薬を使用することで、症状の悪化を食い止めることができる。

⑤市販の目薬との違い:市販の目薬は、品質保持のために防腐剤が含まれています。また、清涼効果成分が必要以上に含まれているものは刺激が強いため涙を出やすくさせ、涙を瞳にとどめておくための油分まで流してしまう場合がある。

また、自分の目に合っている目薬を使っているつもりでも、加齢や目の状態の変化から合わなくなっている場合もあります。

なので素人判断ではなく、専門家の診断を仰ぎ、自分仕様の目薬を処方してもらうのがベストです。

誤解のないように言っておきますが、市販の目薬がダメということではありません。眼精疲労と上手に付き合っていくために、目の状態・症状に合った適切なものを使いましょうという話です。

ところでパソコンを長時間使っていると、まばたきの回数が減って目のうるおいが不足しますが、1日に何十回も目薬をさすのはよくありません。

過度の点眼は目に必要な涙(油分)まで流し、角膜が傷つく原因になります。すると涙の乾燥を防ぐ働きをする油分が破壊され、涙の量が減るだけでなく涙の質まで下がってしまうのです。

点眼回数は1日5、6回が適正とされていますが、私は以下のようにさす時間を決めています。

①起床時(07:00)→②ランチタイム(12:00)→③コーヒー休憩(15:00)→④退勤前のラストスパート(18:00)→⑤就寝前(23:00)

残りの1回はリフレッシュしたい時用。目薬の効力を最大に発揮させるためにも適正回数を守りましょう。

②:目もとを温める(温罨法)

わたしはドライアイがかなり進行していたのですが、ドライアイには「涙の量が足りない」と「涙の油分が足りない」の2つのタイプがあるそうです。

涙の油分を増やし、目の乾燥を防ぐためのセルフケアとして勧められたのが、まぶたを温める「温罨法」です。

いわゆる「ホットアイマスク」を使って温めるのが一般的で、家電メーカーの高級なものもありますが、わたしが最終的に行き着いたのは、『あずきのチカラ 目もと用』です。

レンチンして目の上にのせるだけで、手軽に目の温活ができます。

目の周りの血行が良くなると、血液中の栄養や酸素が目の周りに効率よく運ばれるため、眼球や周囲の組織がより適切に栄養補給されます。すると目の疲れが軽減されてストレスも和らぎ、快適な視覚環境が促進されます。

定期的な血行促進のケアは目の健康維持に役立ちます。眼精疲労の症状の軽減効果や予防効果も期待できるでしょう。

また、あずきの蒸気で温められた熱は寝落ちするほど気持ちいいですし、まぶたの部分が切り抜かれた設計で安全に使える点も高ポイントですね。

約250回くり返して使えるので、コスパも優秀です。

目の状態や症状によっては、温罨法で逆に悪化する場合があります。目を温めると痛みや不快感が強くなる場合は使用を中止し、医師と相談したうえで取り入れるか検討しましょう。

③:後頭下筋群にアプローチする

わたしの場合、目の疲れを感じ始めると、頭痛&首こりがセットで付いてくるのが厄介でした。

これは逆パターンもあって、頭が痛いと感じると目が痛くなり、首が凝ってきたと感じると目の痛みも増すといった感じ。

そのたびに眼精疲労に効くといわれるツボをグリグリ押したりするのですが、正直気休め程度でした。

そんな矢先、YouTubeで 腰痛治療家のGENRYU(安部元隆)さんが公開している「後頭下筋群」にフォーカスした動画を見つけ、半信半疑で試してみたところ、めちゃくちゃ効きました。

簡単に説明しますと、後頭下筋群とは、目と頭の境目の深層に集まっている小さな筋肉。後頭骨と頚椎につながっていて、眼精疲労との影響が深い「自律神経」とも密接に関わっています。

後頭下筋群には、首や頭が目の動きと連動して動くのを制御する働きがあることから、目が酷使されると、後頭下筋群も疲労して硬くなります。

目周辺の筋肉と頭の筋肉は繋がっているので、後頭下筋群をゆるめることにより、眼精疲労や頭痛、首こりなどの緩和効果が期待できるというわけです。

ちなみにかかりつけの整体師さんに聞いたのですが、デスクワークで毎日PCとにらめっこしているような人は、後頭部がガチガチに緊張していて、指も入らないほど硬くなっていることが多いそうです。

わたしのように目の疲れや痛みだけでなく頭痛や肩こりもしんどい人は「後頭下筋群をゆるめる」ことにフォーカスしてみるといいかもです。

私の場合、特に頭痛への有効性を感じられました。だまされたと思って、一度動画を見ながらやってみてください。

④:目の疲れを癒すおすすめのヨガポーズ

わたしは一時期、眼精疲労から来るさまざまな不調の改善を目指して、ホットヨガスタジオの『LAVA』 に通っていました。

そこで個人的に、目の疲れに対しての即効性を感じられたポーズがいくつかあったので、やり方がわかりやすい動画と合わせて貼っておきます。

その①:うさぎのポーズ

頭のてっぺんにあるツボ「百会(ひゃくえ)」を刺激する逆転系(頭を下にして体を逆転させる姿勢)のポーズです。

百会は「頭頂部のエネルギーポイント」ともいわれ、多くの気(血液)が集まる部位です。

頭痛や肩こり、目の疲れ、自律神経のバランスを整えるツボなので、刺激すると思考や表情もスッキリしますよ。

その②:鋤(すき)のポーズ

農作業の道具である鋤(すき)の形に似ていることが由来のポーズです。

難易度やや高めのポーズなので、無理にやると首を痛めます。徐々に慣らしていく感じでトライしてみてください。

その③:魚のポーズ

胸を大きく開く後屈ポーズで、首や背中の筋肉をほぐすのに効果的です。頭のてっぺんにある万能ツボ「百会(ひゃくえ)」をいい感じに刺激してくれます。

胸を大きく開いて深い呼吸を助けてくれる動きなので、巻き型やストレートネックで普段から呼吸が浅くなっている人にもおすすめです。

その④:猫のポーズ

猫が伸びをしている様子を真似たポーズです。背中を丸めたり反らしたりすることで、肩・首・背中・肩甲骨まわりの筋肉を柔軟に動かせます。

難易度的には低いポーズで、レッスン前のウォーミングアップでやることが多かったです。背骨がすっと伸び、上半身のコリを気持ちよくほぐすことができます。

私は上記の4つを1セットで、朝・夜の2回やってます。

ヨガポーズを丁寧にやった日とやらなかった日では、起床時に感じる目のコンディション、一日の終わりに感じる目の疲労感が全然違うんですよね。

全身をほぐすことによりリラックス効果も期待できるので、ストレスや不安などで眠れないといった心の疲労ケアとしてもおすすめです。

身体が硬い人やヨガポーズに慣れていない人が、いきなり高難度のポーズに挑むと身体を痛める場合があります。猫のポーズなどまずは簡単なものからトライして、徐々に慣らしていきましょう。

⑤:「アイケア系サプリは無意味」という人ほど継続期間が短い

株式会社サプリポートの調査によると「サプリメントで効果を実感している(+やや実感している)」と答えた人は全体の49.4%にとどまり、「実感してない(+あまり実感してない)」と答えた人が50.6%を占めています。

【情報参照元】「眼精疲労(疲れ目)対策サプリメントに関するアンケート(2021年)」より。

多くの人は「効いてるかわからんけど、飲まないよりマシか」くらいの感覚でサプリメントを摂取していると思います。

わたしは比較評価できるほど多くの「アイケア系サプリ」を飲み比べてはいませんが、ここ数年はずっと 『参天製薬 サンテ ルタックス20V』 を摂取してます。

最初は「飲んでるとちょっとラクかも」くらいの感覚でしたが、3ヶ月ほど続け、いったん飲むのを止めてみたら、飲んでいた日と比べて、あきらかに目の疲労感に違いがあることを実感できました。

「アイケア系サプリは無意味」という人もいますが、そういう人ほど飲んだり飲まなかったりで、継続期間も短いのではないかなと思います。

というのもサプリメントは「ドーズレスポンスカーブ」といって、一定量を飲まないと効果が出ない仕組みになっています。仮に100飲んだら効果が発生する場合、99飲んでも効果はありません。

健康状態や相性などもあるので、「続ける者は報われる」って話でもないのですが、ある程度の継続期間をおかないことには、そのサプリが自分に合っているかどうか判断できません。

だから毎日必要な量を摂り続けることが前提で、実感力を得るための必要条件なのです。

あと私の場合、サプリとの相性が良かったのもありますが、プラシーボ効果も関係しているように思います。サプリを飲むことで「今日は目の痛みがそんなにしんどくない気がする。イケるぞ!」といった具合に気分が前向きになり、モチベーションを維持する力に変わります。

⑥:作業の合間にやるといいこと

■ 20分に1度は遠くをぼんやりと眺める

ものを見るときの目のピント調整に関わってくるのが「毛様体筋」という筋肉です。この筋肉は、近くのものをずっと見続けていると緊張して凝り固まり、目の疲労の原因になるといわれています。

私は20分に1度はPC画面から目を離して、少し離れた位置(6メートル以上)にある壁時計の針を見たり、カレンダーの文字を見たりして、遠近の切り替えを行うようにしてます。

トイレ休憩を有効活用するのもおすすめです。個室に入り目の上にハンカチを乗せて、1分ほど目を閉じてリラックスする。これだけでも目の周りの緊張がけっこう緩みます。

目は疲れる前に休ませるのが鉄則。時間を忘れて作業に集中してしまいがちな人は、スマホのアラーム機能や ポモドーロ・テクニックタイマー を活用するといいでしょう。

■ まばたきの回数を意識的に増やす

通常のまばたきの回数は1分間に20~30回程度ですが、VDT作業中は4分の1程度(1分間に5~6回)に激減するそうです。

まばたきの回数が減ると涙腺が不安定になり、涙がすぐに蒸発してしまいます。すると角膜全体に十分な量の涙が行き渡らないことから、眼球乾燥症(ドライアイ)の症状が現れるといわれています。

涙の量が不足し角膜が保護されない状態が続いてしまうと、角膜に細かい傷が生じ、痛みや充血、異物感なども出てきます。そこからさらに悪化すると、視力低下といった症状へと繋がるのだとか。

そこでドライアイの予防・改善に有効とされているのが、まばたきの回数を増やすこと。まばたきを意識的に行うことにより、眼周辺の筋肉をストレッチされ、涙の蒸発を防ぐ役割を果たす保湿ベール(油層)が形成されます。

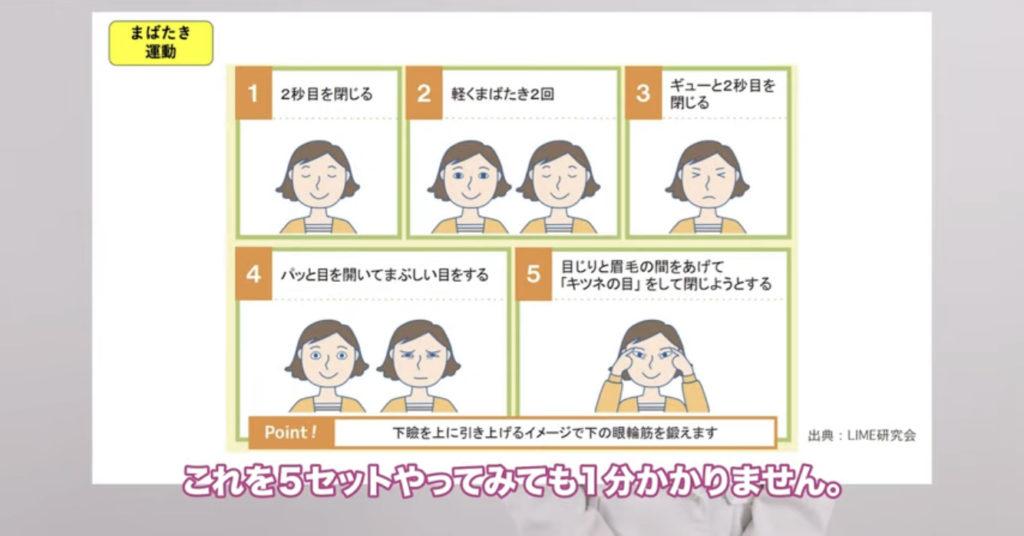

ただし普段からまばたきが浅い人は、ただパチパチとやるだけでは涙の分泌をうまく促せないそうです。

わたしもこのタイプでして、かかりつけの眼科で教えてもらった「まばたきエクササイズ」がとても参考になりました。

コツは上下まぶたがしっかりくっ付くように、意識的に深くまばたきすること。眼輪筋を意識してやるとまぶたを動かす筋肉が使えるため、まぶたが疲れてくる実感を得られると思います。ぜひ動画を見ながらやってみてくださいね。

⑦:複数のメガネを使い分ける

一般的に、メガネの寿命は2~3年程度といわれています。レンズに細かな傷が、コーティングの消耗した状態で使い続けていると、眼精疲労の一因になる可能性があります。

また、遠くを見るための用途でつくられたメガネで近くのものを見る場合、ピント調節の負荷が大きくなるので、シーンに応じて複数のメガネを使い分けるのがオススメです。

ちなみに私は、普段用と運転用、仕事用①、仕事用②(ブルーライトカットレンス)の4つを使い分けています。

メガネをいちいち付け替えるなんてダルッと思うかもしれませんが、服を選ぶのと変わりません。

状況に適したメガネを使い分けるだけで、目の負担を大幅に抑えることができますし、デザインや素材にもこだわればファッションとしても楽しめます。

ブルーライトカットの有効性に関しては諸説あるみたいですが、私はかけているとラクに感じるので肯定派です。

実際、『JINS SCREENの40%カット』を使うようになってから、画面のまぶしさ、視界のちらつきが以前ほど気にならなくなりました。

カット率が高くなるほどレンズの暗さ・黄色味が強くなるため、デザイン作業時には使いませんが、執筆や読書の際は大体かけてます。

個人差はあると思いますが、現状これといったブルーライト対策を講じていないなら、まずは試してみるのも一案でしょう。

金額的にもそこまで高いものではないですし、これだけで改善できるのならしめたものです。

⑧:スマホの利用時間を減らす

スマホの長時間利用が眼精疲労の原因になり得ることは、周知の事実ですが、いわゆる「スマホ依存」の状態になってしまうと、睡眠障害や日中の注意力、集中力の低下を引き起こし、仕事のパフォーマンスにも悪影響が出ます。

ちなみにJMRO(日本マーケティングリサーチ機構)の調査(2021年度)によれば、1日のスマホ使用時間が「平均3時間以上」は全体の約過半数(53.75%)です。(※1)

(※1)【出典元】PR TIMES 「53.75%が“1日3時間以上”スマホを使用。スマホに関する一般調査」

自分のスマホ依存度を確認するには、「スクリーンタイム」(iPhoneの場合)機能が便利です。

アプリごとに使った時間を計測でき、利用制限を設けることもできます。時間制限があると時間配分を意識せざるを得ないため、ムダにさわらなくなりますよ。

わたしの場合、必要以上にSlackやGmailの使用時間が長かったので、スマホアプリは削除して、PCでだけチェックするように変えました。こうするとPCを都度立ち上げるのも面倒ですし、無理なく使用時間を減らせます。

それと極力ブルーライトに目をさらさないために、深夜0時〜5時半はスマホの操作自体ができないよう休止設定もかけています。

スマホを使い過ぎていることがわかっても、いきなりアプリ全削除とかはしないほうがいいです。強いストレスの反動で、抑制力が弱まる場合があります。

最初はストレスを強く感じない程度に制限し、徐々に使用時間を短くしていくといいですよ。

眼精疲労と上手に付き合うには、時間と根気が必要

本記事では8つの対策を挙げましたが、食事(栄養素)、作業時の姿勢、筋トレ、寝具など、注意すべき点は他にもあります。情報が多すぎてもげんなりしてしまうので、ここでは実践しやすいものに絞って紹介しました。

既知の情報もあったかと思いますが、「自分に合いそう」と思うものがあったら、まずは試してみることが大切。経験則から言っても、アプローチは複数組み合わせたほうが効果を実感しやすいです。

そしてなにより継続が重要。歯磨きやひげ剃り、洗顔、メイクと同様に、目のケアが日々の習慣になるまで続けましょう。

眼精疲労と上手に付き合うには、時間と根気が必要です。わたしも過去の自分を反面教師にして、継続して取り組んでいますよ。

最後にもう一度。「Webデザイナーは目が命」です。

その場しのぎでごまかしていると、Web従事者としての寿命は確実に縮んでいきます。

くれぐれも素人判断で安易に放置しないこと。ほんと〜〜〜に、めんどくさいことにしかならないので。

本記事が、眼精疲労を本気で改善していきたいあなたの一助になればうれしく思います。

【追記】 本記事が freelance hub にて紹介されました!(2022/6/5)

▼ レバレジーズ株式会社が運営する「freelance hub」で本記事を紹介していただきました。

>> 身体の不調は早めのケアが大切◎エンジニア・デザイナーの職業病対策まとめ (外部リンク)

freelance hub 編集部のみなさま。ありがとうございます!

レバレジーズ株式会社が運営する「freelance hub」は、全国のフリーランスエンジニア・クリエイター向けの求人・案件情報をまとめて検索できるサービスです。

122,337件(2022年6月5日時点)のフリーランス案件が掲載されており、希望に合ったエージェント・案件を探しやすい。サイト内から一括で閲覧・即時応募できるのが便利ですね。

希望条件や経験、スキルなどプロフィールを登録するだけで、マッチング率の高い案件がメールが随時届きます。確度の高い求人・案件を効率よく見つけたい人は、会員登録(無料)を済ませておいて損はないですよ。

▼ こちらの記事も何気に読まれています!

眼精疲労を「職業病だから」で放置していませんか?

その場しのぎでごまかしていると、Web従事者としての寿命は確実に縮んでいきますよ。