「わかりにくい文章」は読んでいて疲れる

「この文章、わかりにくいな……」と感じるのは、読む速度に対して理解する速度が追いついていない時です。

文章が複雑で解釈に時間がかかると、一度読んだだけでは理解しきれず、何度も読み返さなければならなくなります。

これが頻繁に起こると、読み手は興味を失い、誤解を招くことにもつながり、何より読んでいて疲れますよね。

そのため、読む速度に即して理解が追いつく文章、解釈までのタイムラグが少ない文章ほど、読み手にとって「わかりやすい」ということになります。

また、わたしたちが日常的に触れているテキスト情報の大半は、「仕事のメール文」「TwitterやLINEなどのSNSのメッセージ」「提案書や企画書、日報などの文章」「ブログ」「ニュースサイトの記事」などの実務的なWebライティングの文章です。

このような実務的な文章においては、読み手が求めている情報を的確、簡潔に返すことが重要。つまり、読み手にとって「わかりやすい」かどうかがキモになります。

小説や文芸の世界ではないので、書き手の個性や比喩表現などの技巧は、必要があれば足すくらいでいいでしょう。

続いて、「わかりやすい文章を書くためのコツを、「7つ」に絞って解説していきます。

①:一文の文字数の目安は「40〜60文字」

コピーライティングの本などでは、「文章は短いほうがいい」などと書かれていることが多いようです。

理由は色々とあるのでしょうが、実際にある懸念としては、「文章量がかさむと読み手が理解しにくくなる」「不必要な情報まで伝え過ぎてしまう」があります。

ブログでもメールでも日報でも、一文が長くなりがちという人は、情報を詰め込み過ぎていることが多いので、「一文を短く、簡潔にする」を意識するといいでしょう。

これが前提になると、おのずと短い言い回しやフレーズを選ぶようになっていき、書き過ぎたり、ムダな要素にも気づきやすくなりますよ。

一文の目安としては、40〜60文字までで収めるのがおすすめです。このルールは新聞記者の間にもあり、情報を過不足なく伝えるための標準となります。

注意点は、60文字を超えたからといって、無理に文章を削ろうとはしないことです。

というのも一文を短くする目的は、読み手の理解を助け、負担を抑えるためであり、制限内に収めること自体は目的ではありません。

むしろ強引に文字数を削ったことで、その文章本来のインパクトや、情報の正確性が損なわれてしまっては本末転倒ですよね。

60文字をオーバーしても、それが読み手にとってわかりやすく、親切なのであれば、それが適切なボリュームです。

長さがどうしても気になるなら、次の段落を短くするなどして、全体の見栄えのバランスを調整するといいでしょう。

②:「一文一義」を原則としつつ、文章展開にメリハリをつける

「一文一義」とは、一つの文で一つの事柄だけを扱うことを意味します。

要は、一つの文中で扱う情報を一つに絞ることでメッセージが明確になり、短く簡潔な内容にすることができるというものです。

ただし、「すべて短文にバラす」と解釈するのは極端です。一文一義は情報が断片的になりやすく、読み手に単調・淡白な印象を与えることがあります。

読み手の理解を助け、文章の論理破綻を防ぐうえでも一文一義は有効ですが、インパクトを重視するような場面などではアプローチを変えるなどして、文章展開にメリハリをつけられるといいですね。

③:読み手の「頭の中にない言葉」を多用しない

読み手の「頭の中にない言葉」とは、以下のようなものを考えてくれればOKです。

✔ 日常的に使わない、馴染みのない言葉(新語)や表現

✔ 意味がわかりにくい専門用語や業界用語

✔ 「なんて読むの?」となる難読漢字

こういった「読み手の頭の中にない言葉」は必要性がない限り、なるべく平易な言葉で言い換えたほうがいいですね。

というのも、書き手(あなた)には専門性(知見や経験)があるから、新語や専門用語、業界用語を違和感なく使えますが、多くの読み手にとってはそうではありません。

実際、「これくらいは知ってて当然」的なスタンスで、専門用語や業界用語を多用した説明をされて、読む気が失せた経験は誰にでもあるでしょう。

読み手が「この文章、わかりやすい」と感じる要素の一つに、日常的に使う馴染みのある言葉や表現が用いられていることが挙げられます。

書き手の知っていること、常識と思っていることが、読む手にとってもそうとは限らないので、読み手にとって「わかりやすい文章」を書くためには、読み手の「頭の中にある言葉」で伝えようとする配慮が必要なのです。

なお誤解のないように言っておきますが、新語や専門用語、業界用語を使うなということではありません。全く使わないとなると、それはそれでわかりにくくなります。

記事のターゲット層(年齢や性別、職業など)がはっきりとしていて、読み手に専門性(前提知識がある)が期待できる場合、専門用語や業界用語を用いたほうが、読み手の理解を助けると考えられます。

また、新語や専門用語を効果的に使うことで、読み手に「この書き手は専門性がある」とか「自分と同じ業界の人だ」といった具合に、信頼感や親近感を与えることができるでしょう。

④:一つの段落に複数の話題を盛り込まない

先述の「一文一義」とも関連する話ですが、一つの段落では、メインの話題は一つにすることが重要です。

一つの段落内に複数の話題が盛り込まれてしまうと、読み手の混乱につながります。そのため一つの段落では、一つのテーマについてだけ取り扱うのがいい。

一つの段落では一つの情報だけを提供する。そうすることで、読み手は前の話題との区切りをしっかりとつけることができ、情報の整理がしやすくなります。さらに次の新しい話題への備えもできて、理解がスムーズになる。

一回に一つずつ伝えるというのは、なんだか子供っぽく思えるかもしれませんが、一つずつ確実に手渡していったほうが、書き手も情報を整理しやすく厚みのある説明ができます。だから読み手も理解がしやすくなる。双方にメリットがあるというわけですね。

⑤:箇条書きにすると、直感的に伝わりやすくなる

記事のポイントが「箇条書き」で整理されていると、ぱっと見、理解しやすそうと感じられますよね。

たとえば、以下のようなメール文があったとしましょう。

斉藤部長、お疲れさまです。ご相談していた山田製鉄所との契約更新の件ですが、3月1日、15時から16時30分までの90分でミーティングルーム「D」を抑えたので同席をお願いしてよろしいでしょうか? なお当日は営業担当の西谷さんに加えて、川上常務が決済者として同席されます。

ぱっと見、わかりづらいですよね。

では一文一義の原則に従い、箇条書きを使って整理してみましょう。

▼ ▼ ▼

斉藤部長、お疲れさまです。

ご相談していた山田製鉄所との契約更新の件、以下で調整しました。

【日時】 3月1日(木)15:00~16:30(90分)

【場所】 ミーティングルーム「D」

【クライアント】 川上常務(決裁者)、西谷さん(営業担当)

同席をお願いできますでしょうか?

このように箇条書きを使うと論理をショートカットでき、直感的に伝わりやすくなるのです。

アポの内容はメールでやり取りされることが多いですが、要点を箇条書きにして伝えることで、相手の理解にかかる負担も軽減され、記憶にも残りやすくなるでしょう。

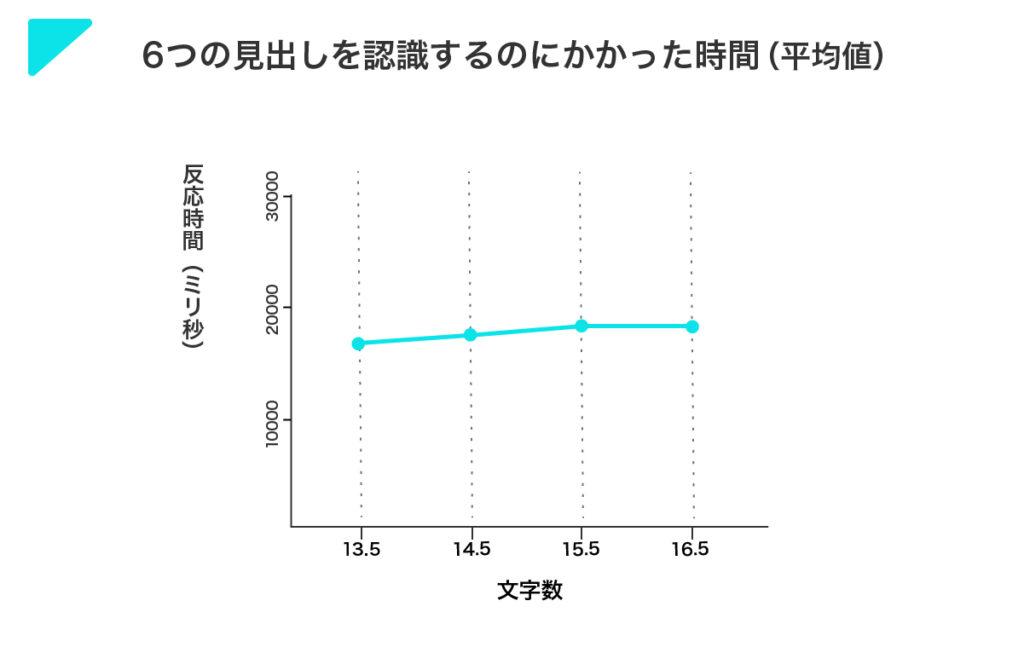

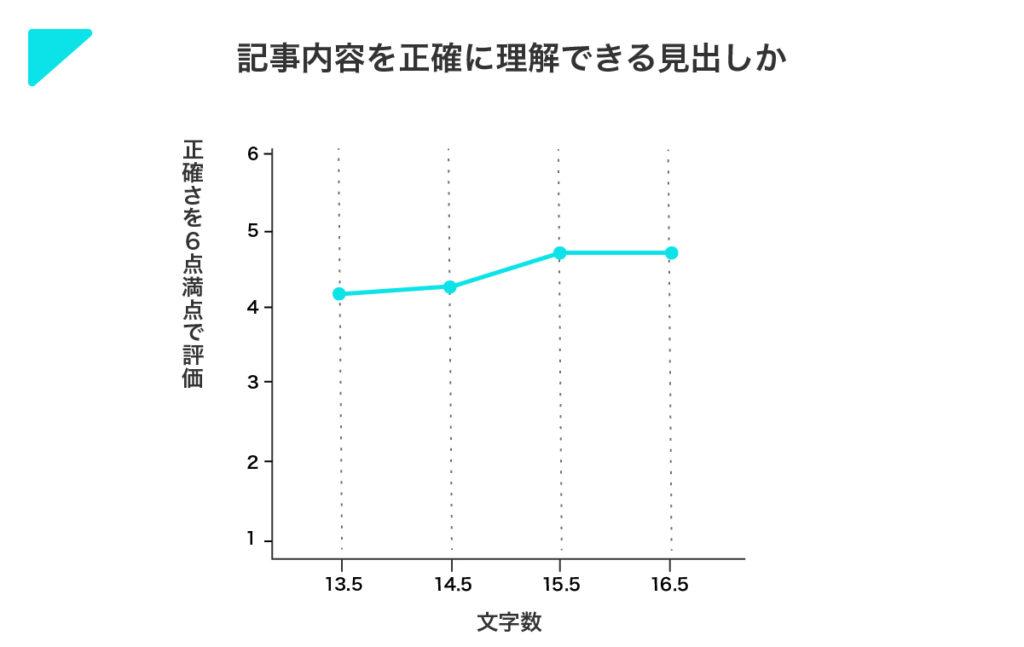

⑥:「見出し」は “15.5文字” が最適という説

こちらネタ元がありまして、「Yahoo!ニュース」トピックスの見出しの文字数が、最大15.5文字に設定されている のに準拠した説です。

(中略)調査では、Yahoo!ニュース トピックスの見出しを13.5文字から16.5文字まで複数用意し、それぞれの見出しを認識する速さと、記事内容を正確に理解できるかどうかという点を調べました。

(ヤフー株式会社社員149人を対象に実施。参考情報として一般ユーザー1000人へのアンケート調査)

調査結果では、記事内容を正確に理解できる見出しか、という点については15文字以上の評価が高く、見出しを認識する速さについては明確な差異が認められない、との傾向がみられました。

この調査結果を受け、見出しの文字数を段階的に拡大する方針を定めました。まず、2021年4月にそれまでの最大13.5文字から14.5文字に変更しました。

その際のユーザーのみなさまの反応を参考に、文字数をどのぐらい増やすかを検討した結果、最大15.5文字にすることを決定しました。

【出典】「Yahoo!ニュース トピックスの見出し文字数を最大15.5文字に変更します」 より

Yahoo!ニュースでは、記事の理解に必要な文字数を「15.5文字」と定義しています。これは瞬時に見出しを理解し、記事の内容を把握するのに適した文字数とされているためです。

また、Yahoo!ニュースは月間225億PVのアクセス数を誇り、多くのネットユーザーがその見出しに慣れ親しんでいます。そのため、「15.5文字」を目安にタイトリングを行うことは、効果的な見出しや文章を考える上で役立つと考えられます。

⑦:主語と述語の距離を近づける

最後に、日本語という言語の特殊性についての話をして、筆を置きます。

日本語というのは、「SOV(主語・目的語・述語)」という特有な型をしており、この構造上、述語(動詞)が最後に来ます。

そのため多くの情報を含んで一文が長くなればなるほど、主語と述語の距離が空くことになります。

主語と述語の距離が離れる懸念点は、文章の主語がわかりにくくなって論理破綻を起こしやすくなることです。

▼ 以下の文章を読んでみてください。

社内アンケートの結果から、我が社が創業当初より掲げてきた経営方針は、多様な価値観、柔軟な働き方を求める若い世代の社員には窮屈であることがわかり、改変の必要性を感じていた。

上記の文章、最後まで読むとわかるのですが、主語は「私(語り手)」で、文末の「感じていた」が述語になります。

最初に「社内アンケートの結果」で始まっていて、「私」という文言が出てこないのもありますが、主語と述語が離れていることから解釈に時間がかかるのです。

主語がわからない、誰視点なのかがわかりにくいといった“文章のねじれ”は読み手に違和感やストレスを与え、誤認や論理破綻の要因になるのです。

では主語と述語の距離を近づけ、一文も短くしてみましょう。

▼ ▼ ▼

私は、経営方針改変の必要性を感じていた。なぜなら社内アンケートの結果から、我が社が創業当初より掲げてきた経営方針が、多様な価値観、柔軟な働き方を求める若い世代の社員にとって、窮屈だとわかったからだ。

書き方に絶対的な正解というものはありませんが、原文より解釈のタイムラグが小さくなっています。

このように日本語特有の構造も知っておくと、一文を短くすることのメリットや本質も見えてくるはずです。

わたしは、わかりやすい文章とは「読み手を疲れさせない文章」だと考えていますが、自分なりの「わかりやすい文章」の定義やスタイルを持つのは、文章力を鍛えるうえでも大切だと思います。

本記事が、「わかりやすい文章」を書きたいあなたの一助になればうれしいです。

ご精読ありがとうございました!

▼ こちらの記事も何気に読まれています!

わかりやすい文章 ってどんな文章だと思いますか?

わたしは究極、 読み手を疲れさせない文章 だと考えています。