売り手(=内部の人間)が、自社の商品・サービスを自画自賛しても、買い手には刺さりにくいものです。

そのため広告では、売り手が直接言いにくいようなことを、“第三者の声” を通して、間接的に伝えるやり方がとられてきました。

心理学では「ウィンザー効果」といって、当事者以外の第三者の声は、利害関係のない客観的な情報として、信ぴょう性があるとみなされやすくなるのです。

ただし、載せておけば効果が出るというほど単純ではありません。むしろ見せ方を誤ると効果がないばかりか、ネガティブに作用して逆効果になる場合もあり得ます。

そこで本記事では、某広告代理店の編集者兼ライターの私の知見を踏まえて、VOC(お客さまの声)の効果的な書き方を解説していきます。

「お客さまの声を真に受ける人などいない」の前提で考える

ぶっちゃけ、「お客さまの声」って意図的に操作(ねつ造)しようと思えばできてしまうものです。

実際、売り手にとって都合がいいVOCを集めるために、協力者に何らかのインセンティブが発生しているケースがないとは言い切れないでしょう。

それにネットで買い物するのが当たり前になった現代、消費者の “見抜く目” はより鋭く、シビアになっています。

ねつ造VOCでは、効果は一過性に過ぎず、遅かれ早かれ見抜かれてしまいます。そうなればリカバリーは非常に困難なものとなるでしょう。

そのため、「お客さまの声を真に受ける人などいない」の前提で、VOCの見せ方を考えていく必要があるのです。

可能な限り入れておきたい “5つの情報”

VOCを掲載する目的はひとえに、「信ぴょう性」を出すことにあります。

そこで、可能な限り入れておきたい情報を5つお伝えします。

①:顔写真

②:本名

③:職業(+会社名・肩書き)

④:年齢

⑤:住まい(都道府県+市区町村)

一つずつ深掘りしていきますね。

①:顔写真

お客さまの声でポジティブなことが書かれていても、読み手からすれば、それが事実かどうかなんてわかりませんよね。

本人の顔がわからなければ、「この人は本当に実在するのか?」と勘ぐりたくなるのが人情です。

このご時世、顔出しはリスクがあります。だからこそ、顔写真入りのVOCは効果があります。

「顔をさらしてまでメッセージを送るくらい、熱烈なファンがついているんだな」と読み手に印象づけることができ、商品・サービスひいては売り手の信頼性を高める効果が期待できます。

なおVOCで使う顔写真は、原則、「笑顔」が望ましいです。それもなんとなくで選ぶのではなく、買い手の安心感、親しみやすさにつながるかどうかの観点で選ぶといいでしょう。

ちなみにマーケティング用語では「3Bの法則」といって、美人(Beauty)、赤ちゃん(Baby)、動物(Beast)の写真は、人の目を惹き、好感を持たれやすいといわれています。

使用者からの掲載許諾を得られなかった場合は当然使用できませんので、本人の情報に近いイメージ写真を、Pixtaや Shutterstockなどの素材サイトで探すといいでしょう。

ただし、イメージの人物をあたかも本人のように偽ると、媒体規定や景品表示法に抵触する可能性があります。

顧客の誤解やクレームを防止するうえでも、「※写真はイメージです」のようなエクスキューズ(弁明)が記載されているのが望ましいです。

意図的にエクスキューズを省いているような広告も見られますが、読み手からすれば不自然です。不誠実に見えている可能性が高いですよ。

②:本名

顔写真同様に、信ぴょう性を出すうえで効果的なのが、本名の公開です。

人物特定につながるリスクが大きいからこそ、信ぴょう性を担保でき、匿名や仮名、イニシャルで書かれる場合が大半だからこそ、インパクトがあります。

ちなみにわたしは、フルネームでの掲載が難しい場合、せめて苗字や下の名前だけでも使えないか交渉するようにしています。

「仮名でも本名でも、見る人にはわからないでしょ」と思うかもしれませんが、前述のとおり、VOCを掲載する目的はひとえに、「信ぴょう性」を出すことです。

読み手に「うさん臭い」とどれだけ思わせないが重要なので、本名に勝るリアルはありません。

それにリアルを妥協したVOCでは、得られる恩恵はさほど期待できませんよ。

③:職業(+会社名・肩書き)

職業の記載は、親近感の獲得や、自分ごと化して考えやすくさせるための要素になります。

実際、自分と同じ職種・業界の人の意見なら理解できる内容も多く、共感もしやすいですよね。

書き方は、「サラリーマン」「サービス業」「アルバイト」「派遣社員」などの大まかな括りでもいいのですが、会社名や肩書きもあるとベターです。

たとえば、サラリーマンと記載する場合は以下のような感じ。

▼会社の知名度が高く、役職もある場合

〇〇食品株式会社 総合企画部本部長

▼会社の知名度は低いが、役職はある場合

食品メーカー 総合企画部本部長

▼会社の知名度は高いが、役職はない場合

〇〇食品株式会社 営業職

▼会社の知名度が低く、役職もない場合

食品メーカー 営業職

読み手が会社名をよく知っている場合、ネームバリューに乗っかることで権威性を借りることができ、読み手にポジティブな印象を抱かせる要素になり得ます。

一方、読み手が会社名をよく知らない場合、「聞いたことない会社だけど大丈夫か?」といった具合に不信感を与える懸念があるので、記載しないほうがいい場合もあります。

取締役や営業部長などの “肩書き” がある場合、記載しておいたほうがいいでしょう。

人は相手の肩書きから人物像を膨らませるので、高価格帯の商品・サービスなどの場合、肩書きを載せることでプラスに作用する場合があります。

特筆すべき役職がない場合は、「営業職」「販売職」といった書き方でもいいのですが、読み手に親近感を抱かせるような情報を用意することで、与える印象のコントロールも可能になります。

④:年齢

年齢の記載も、親近感の獲得や、自分ごと化して考えやすくさせるための要素になります。

美容・健食広告においては年齢訴求が一般的です。ダイエットサポートサプリ『SHIBORU』さんの見せ方が上手なので紹介します。

年齢のフォントサイズを本文テキストよりも大きくし、赤い丸枠で強調。さらに顔と一緒に目に入る位置関係にすることで、実年齢と見た目のギャップが強調されています。

また、年齢表記を「30代」「40代」ではなく、「33歳」「44歳」と具体的にしている点もポイント。年齢を絞ることでターゲットが明確になり、自分ごと化して考えやすくなるからです。

すると、「44歳には見えない!」とか「この見た目で私と同い年!?」といった反応を狙いやすくもなります。

⑤:住まい(都道府県+市区町村)

住まい情報も親近感の獲得や、自分ごと化して考えやすくさせるための要素になります。

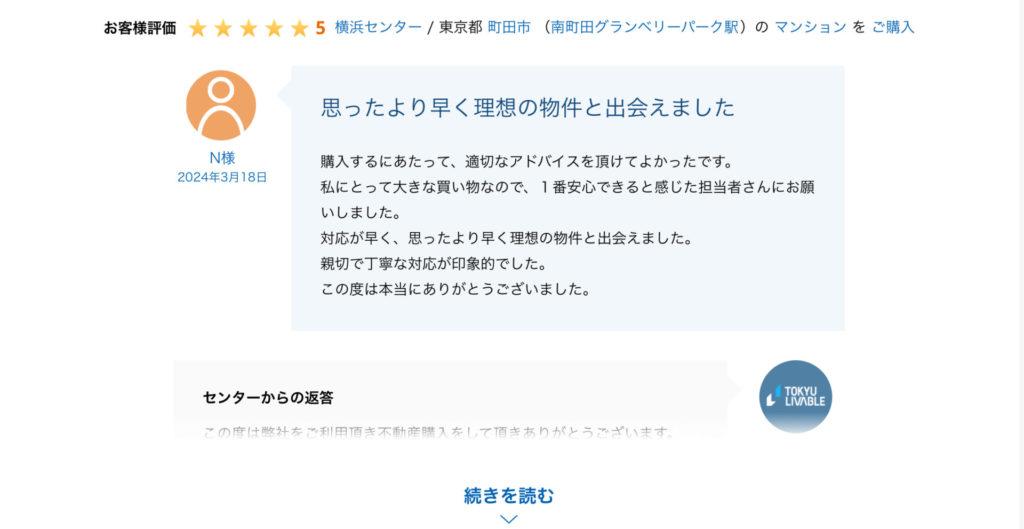

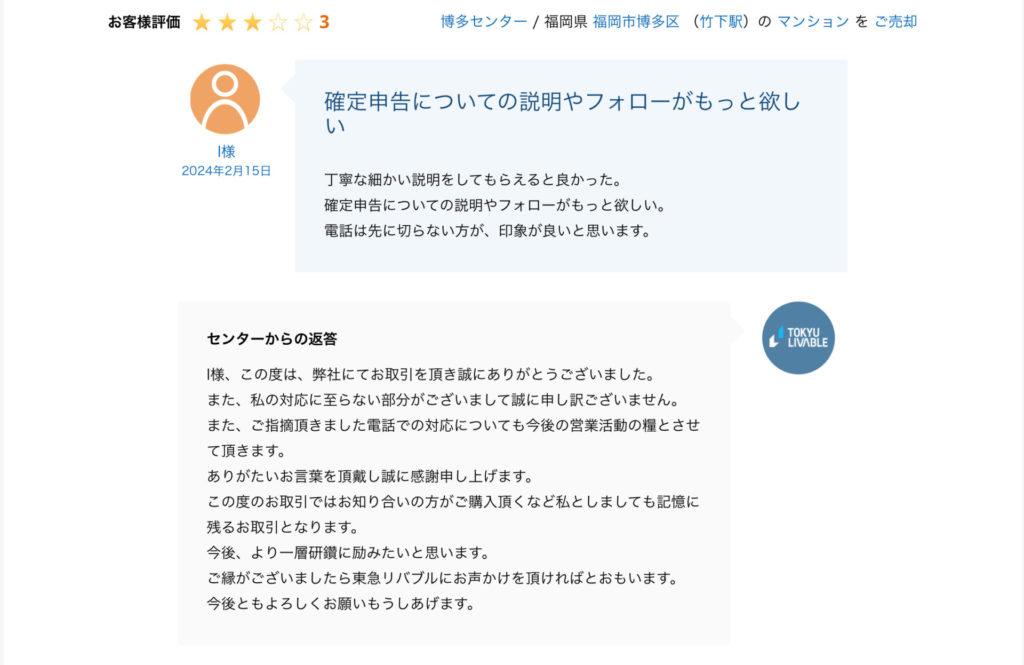

『東急リバブル』のVOCが良い例なので紹介します。

画像上部に「町田市 町田グランベリーパーク駅」と投稿者の住まい情報が記載がされていますが、仮に読み手の現在の住まいや出身地が「町田市」だった場合、親近感から興味がわく可能性があります。

「類似性の法則」といって、人は自分と共通点がある人に親近感を覚え、好意を持ちやすい傾向があるのです。

また、衣食住に関する情報は老若男女問わず関心が高いです。そのため、住まいの情報はVOCに記載しておいて損のない要素といえます。

お客さまの声は “手書き” で見せるのが効果的

お客さまの声を「手書き」で見せることは、信ぴょう性を担保する上でも非常にメリットがあります。

①:無加工の情報であることを印象づけ、“ねつ造ではないこと” をアピールできる

②:文字情報だけでは表現しにくい “感情”や“個性” を伝えられる

③:デジタル文字に見慣れている現代人には、“手書き”というだけで新鮮に映る

「文字は人なり」なんて言葉もあるように、字を見ることで、その人の人柄や教養、感情までも伝わってくるものです。

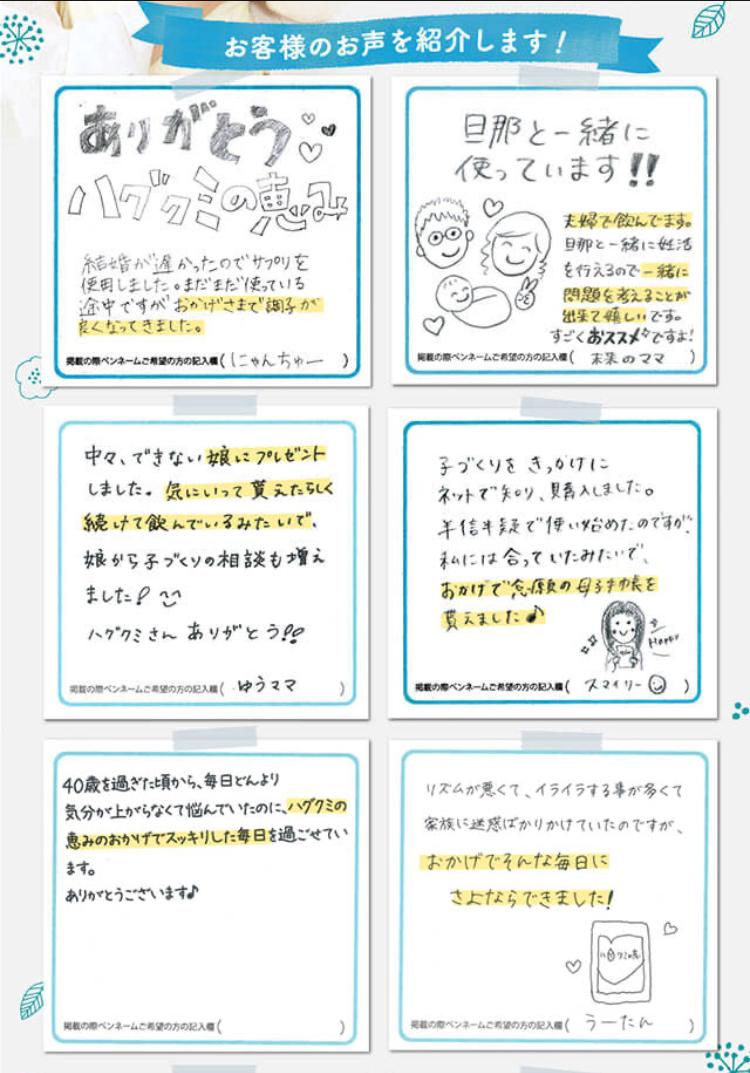

以下の事例をご覧ください。

「ありがとう」の言葉一つとっても、デジタル文字では伝わりきれない熱量が感じられますよね。

手書きは表現の自由度が高いのも強みなので、事例のようにイラストが添えてあると、より感情や個性が伝わってきます。

VOCは加工・編集して使用しているものが大半なので、“生” の状態を活かすことで、競合との差別化も図れるでしょう。

ただし、手紙やアンケートで回収したVOCは、視認性・可読性に難がある場合も多いです。よほど興味がない限り、見づらい長文を辛抱強く読んでくれる人はいません。

なので自筆ならではの強みと味わいは残しながらも、読み手に見やすく、わかりやすいようにアレンジして使うといいでしょう。

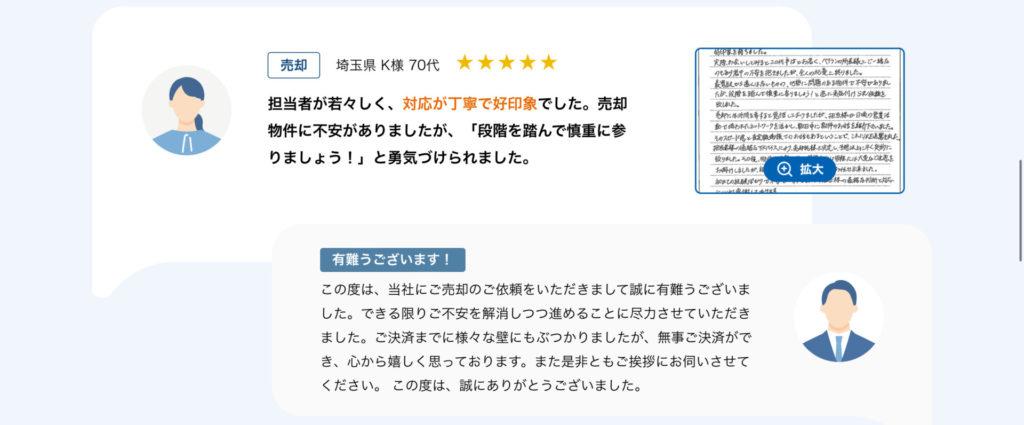

以下の『東急リバブル』の事例をご覧ください。

右側に手書き(原本)の画像がありますが、クリックすると別ウインドウが起動し、原本の確認ができる仕様になっています。

また、視認性・可読性を上げる工夫として、フォントのカラーやアイコン、吹き出しなどが使われていますが、見やすさと理解度の関係は、行動経済学の「認知容易性」で説明できます。

認知容易性を簡単に言うと、「見やすい表示」は読み手の認知を容易にする。親しみやすさを感じさせる。ラクだと感じさせる。ひいては「信頼できる」につながるというものです。

VOCの加工における注意点は、アレンジし過ぎないことです。見せ方を整えるのは、あくまで読み手の理解を助け、負担を軽減させるためであって、書き手の都合を優先することではないからです。

見栄えをどれだけ取り繕うと、最終的に読み手の不安や疑問を取り除くといった役割を果たせていないのであれば、イメージアップにはつながりにくいでしょう。

「どうせ “良い声” しか載せてないんでしょ」という顧客の先入観を打ち消す

売り手からすれば、商品・サービスのイメージダウンにつながりかねない情報(=売り手にとって都合の悪い情報)はできるだけ排除したいものです。

そのため、不自然なほどに「良い声」ばかりを取り上げたVOCもよく見かけます。

しかし、商品・サービスに寄せられたネガティブなVOC全てが、イメージダウンに直結するわけではありません。むしろ「悪い声」も使い方次第で、イメージアップにつなげることができます。

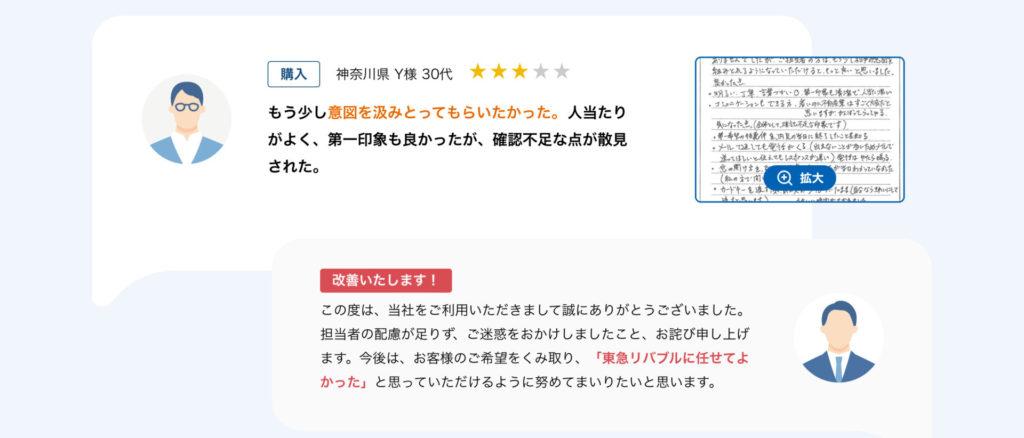

以下の事例をご覧ください。

肯定的な意見と否定的な意見を偏りなく掲載することで中立的視点が引き上げられ、客観性を担保できます。

事例の場合、改善姿勢を明示している点もポイントです。顧客の声に具体的な返答を返すことにより、一人ひとりの声に目を通しているとアピールでき、誠実な印象を与えられます。

また、ネガティブな意見を多めに掲載することで、アンダードッグ効果が作用する面もあります。

アンダードッグとは「かませ犬」の意味ですが、簡単に言うと、立場が弱い人や不利な状況にある人を応援したくなる心理を指します。不利な状況下でも、一生懸命取り組んでいる姿勢が相手に伝わることで、「応援してあげたい」「協力してあげたい」といった評価へとつながるのです。

さいごに。インパクトを与えるための演出も必要ではありますが、VOCの加工は、あくまで読み手の理解を助け、負担を抑えるためのもの。アレンジと改ざんを履き違えないよう注意しましょう。

それよりも、どういった取り組みをしていけば、売り手が理想とするような「お客さまの声」を寄せてもらえるようになるか、考えることのほうが大切。理想的なVOCは、その過程から自然と手に入るようになるはずです。

ご精読ありがとうございました!

▼ コチラの記事も何気に読まれています!

商品・サービスのイメージアップや強みをアピールするうえで、自社サイトやLPでよく使われる手法のひとつに「VOC(Voice of Customer)」があります。

いわゆる「お客さまの声」ですね。