景品表示法務検定は、景品表示法(以下、景表法)に関する知識や法的な理解を評価するための資格試験です。

主に、企業の法務部門や販促・広告担当者などに向けて、景表法に関する正確な理解を深め、適切な法令順守を確保するための資格試験として位置付けられています。

合格者は景表法の基礎知識を一定以上有する者とみなされ、企業が提供する商品・サービスの広告表示等を監視・監督する管理担当者としての役割や、消費者保護のための取り組みに貢献することが期待されます。

また、消費者庁の後援を得ている景表法に特化した数少ない検定資格であることからも、所有価値はそれなりに高いと思われます。

【激ムズ?】合格率は平均で2割以下と低め

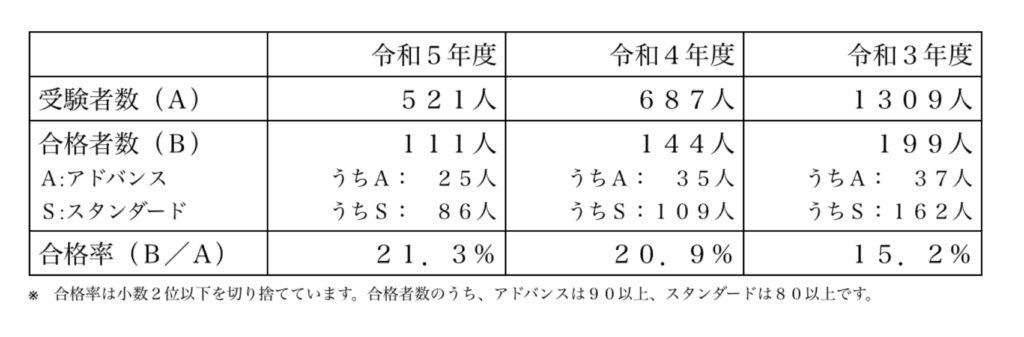

過去の受験者数、合格者数は以下のとおりです。

受験者の大半が法務関連職に従事されていると考えると、平均で2割以下の合格率はわりと低めといったところです。

わたしが本試験を受験したきっかけは、2023年度10月1日より導入された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を禁止するいわゆる「ステマ告示」です。

ステマ告示の運用基準の理解と実務対応力の強化として、景表法を基礎から学びたいと考えていたこともあり、資格取得という目的もあったほうが学習意欲も高まると思い受験を決めました。

ちなみにわたしは広告代理店勤務ですが、法務部やコンプライアンス部門の所属ではなく、高度な法務知識を求められるようなポジションではありません。

業務上関わってくる不当表示に関する知識は一定程度持っているものの、景品類や懸賞、公正競争規約、措置命令、課徴金制度などに関する知識は、正直雑魚レベルです。

準備期間は2ヶ月。間に合うのか?

受験を決めたのが9月後半で、試験日が11月後半。準備期間はちょうど2ヶ月ありました。

対策を講じるにあたって「マジか」と思ったのが、過去問題集が販売されていないこと。そのため自分から見て、試験の難易度がどれくらいかイメージしづらかったですね。

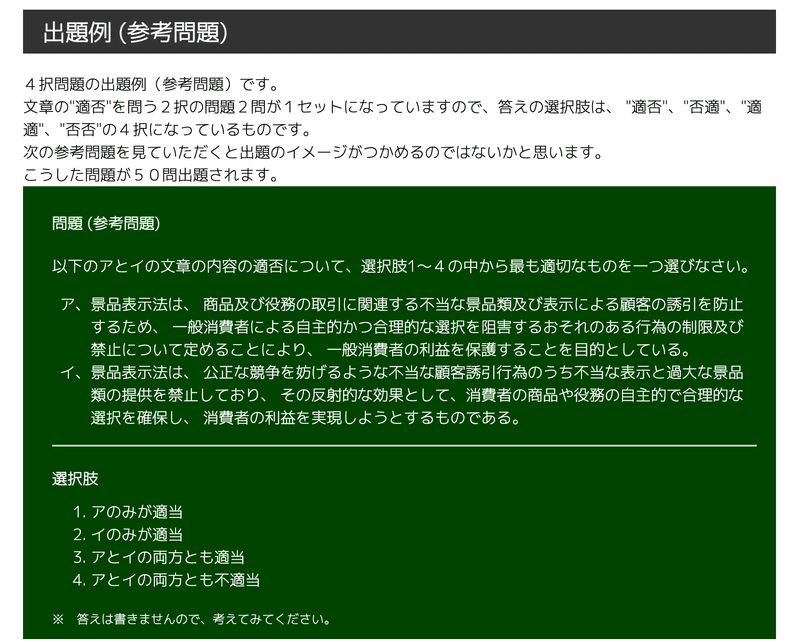

なお問題については、景品表示法務検定の公式サイトに例題が1つ掲載されているので、感覚程度はつかむことができます。

学習にあたって、参考書の紹介などアドバイスもありました。

出題範囲は、景品表示法全般です。消費者庁ウェブサイトに掲載された景品表示法に関する各種の公表資料や景品表示法の概要等を解説した参考書に習熟するとともに、 一般社団法人全国公正取引協議会連合会が実施する景品表示法に関するセミナー、研修会等も活用しつつ、学習を進めることにより、 景品表示法務検定の合格に必要な知識・能力を身につけられると考えられます。

【出典】一般社団法人 全国公正取引協議会連合会:「景品表示法務検定の問題 」より

⇒ 消費者庁ウェブサイト

過去問などをまとめた問題集は販売しておりません。適否を問う2択問題(上記出題例)を意識して、 市販の参考書を読むのが近道ではないかと思われます。

【出典】一般社団法人 全国公正取引協議会連合会:「景品表示法務検定の問題 」より

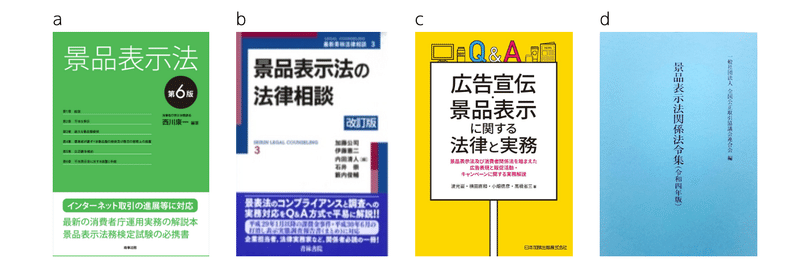

(参考書の例)

a 「景品表示法」(商事法務)

b 「景品表示法の法律相談」(青林書院)

c 「広告宣伝・景品表示に関する法律と実務」(日本加除出版)

d この他、学習するに当たっては「景品表示法関係法令集」(一般社団法人全国公正取引協議会連合会刊)を適宜参照されることをお勧めします。

これまで受験された方から、公正競争規約を覚えるのが難しいということもお聞きしています。公正競争規約の概要については、当連合会の次のページが参考にしていただけます。

【出典】一般社団法人 全国公正取引協議会連合会:「景品表示法務検定の問題 」より

⇒ 公正競争規約とは

⇒ 公正取引協議会・公正競争規約一覧

上記のページの中で、全ての公正競争規約が閲覧できますのでそれを順にご覧いただくのが良いかと思います。 規約の数はたくさんありますが、構成はどれもほぼ同じですから、それほど苦にならず読破可能かと思われます。

わたしは実際に試験を終えてみて、公式のアドバイスどおりだったと思えたので、公式サイトの情報は一通り目を通しておくのがベターです。

また、消費者庁サイトに掲載されている景品表示法に関する内容や資料も学習にあたって非常に参考になりました。イラストが豊富で、簡易な言い回しや身近な例を用いて説明されているものが多いので、初心者にもとっつきやすいと思います。

わたしは消費者庁サイトに限らず、役立ちそうな資料は片っ端からストックしてましたが、以下の資料とかおすすめです。

景品表示法務検定に勉強期間2ヶ月で挑んだ結果

結果から言うと84点で、スタンダード(80〜89点)クラスに無事合格できました。

合格率低いし、過去問なくて対策立てづらいし、X(旧ツイッター)でも「激ムズ」の声が散見されたので、試験直前まで「多分ムリだろう」と思っていました。

もともと再受験するつもりで受けたのですが、かえって肩の力が抜けていい結果をもたらしたのかもしれません。

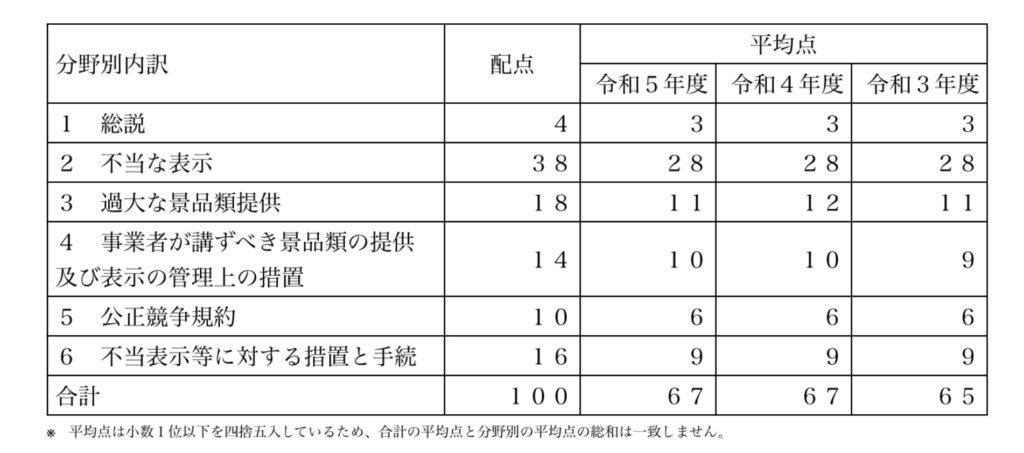

なお過去試験の配点及び平均点は以下のとおりです。

景品表示法務検定はCBT(Computer Based Testing)試験で、終了後すぐに採点結果が表示されます。

スコアシートを印刷してもらえるのですが、ポケットにつっこんで歩いてたら速攻で無くしました。受付の方、ごめんなさい(笑)

シートには配点の内訳のみが記載され、どの問題を間違えたかまでは分かりませんが、個人的に自信のあった「2 不当表示」の項目が32点と取りこぼしたのが悔しかったですね。

ちなみに合格者は、全国公正取引協議会連合会が開催する景品表示法セミナーを特別料金にて受講できるようになるそうです。

法務系セミナーって個人で申し込むと結構高いので、この特典は何気においしい。

重箱の隅をつつくような難問は少なかった

たとえば、「景表法5条2号における・・・」みたいな問題があったとして、「2号ではなく正しくは3号です」みたいな意地の悪い問題ばかり出るのではとビビってましたが、基本的な内容を問うものが大半で、「想定していたよりは難しくなかった」が、率直な感想です。

もちろん基本的な内容を問うものが多いからといっても、出題範囲が広く、各分野から偏りなく出題されます。

そのため、「公正競争規約は仕事で使わないから捨てよう」といった具合に、ご自分の職務内容や業界との関連性が低い分野の学習を怠ると、あっさり失点し、8割マークは難しくなるでしょう。

最初は理解が追いつかなくても構わないので、全体を浅く広く網羅するイメージをもって学習すると良いと思います。

得意分野を突き詰めていくよりも苦手分野を克服し、全体をバランスよく底上げしていったほうが得点は稼ぎやすいかと思います。

教本は何を買えばいい?

景品表示法務検定の公式サイトでは、以下4つの市販の参考書を学習教材に推奨しています。

このうちメイン教材となるのは “緑本”こと『景品表示法(第6版)』です。極論、この1冊を極めれば受かると思います。

公式のお達し通り全冊揃えるのも全然良いと思いますが、結局は自分に合ったものでないと使わなくなりますし、全冊やり切るとなると力が分散して、頭に入りにくくなる場合もあります。

実際、わたしは上記4冊のうち緑本しか読んでませんが受かりました。緑本マストで、他教材は必要性に応じての検討で良いかと。

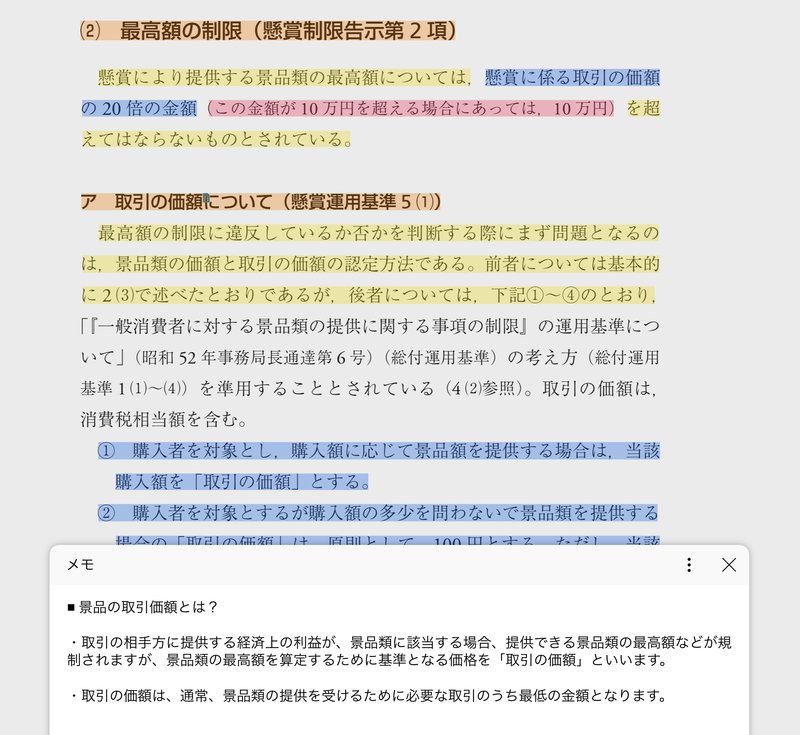

わたしの学習法は、iPad Pro(12.9インチ)を使ったタブレット学習です。

12.9インチは表示サイズが大きいのでノート感覚で扱いやすく、マーカーの種類やハイライト、注釈、検索機能等も充実しているため、学習効率を大幅に引き上げてくれます。

また、緑本はある程度の法務知識がある方を対象とした内容なので、法令用語や業界用語、日常的に使わない言い回しが多いです。

たとえば、「欺瞞的」「射倖心を煽る」「勘案」「参酌」「取引の価額」といった、ちょっと何言ってるかわからないようなワードが頻出しますが、わたしはこういった覚えにくい情報が出る度に、自分なりの解説メモ(周辺知識)を添えて覚えるようにしていました。

読み返すたびに「取引の価額ってなんだっけ?」と都度調べ直すのは時間のロスですし、単語で覚えるより関連性の高い内容と一緒に膨らませて覚えたほうが、順序立てて本質を理解でき頭にも入りやすくなります。

また、緑本は365ページとちょっとした辞書サイズなので、書籍で持ち歩くと結構かさばります。

一方、大きめのタブレット程度ならそこまで邪魔にはなりませんし、個人的には iPad Pro(12.9インチ)のような大画面サイズのタブレットを活用した学習を推したいですね。

短い学習期間で合格を目指すのなら、自分的に効率が良いと思える学習方法や工夫、ツール選びも重要になってくるでしょう。

なお景品表示法務検定の公式サイトでは紹介されてませんが、「景表法ってなに? おいしいの?」レベルから始める場合、“オレンジ本” こと『はじめて学ぶ景品表示法』から入るといいかもしれません。

緑本は法務知識のある人でも難解に感じる内容が多いため、初心者がいきなり緑本から入ると萎える可能性が高いです。

一方でオレンジ本は、事例が多く掲載されており、具体的な商品・役務(サービス)において、どういった表示が不当表示に該当するのか、どんな罰則が適用されるのか、どういった対応が必要になるのかといった一連の流れをイメージしやすいかと思います。

まずはウォームアップとしてオレンジ本から入り、ある程度のリーガル耐性をつけてから緑本に進んだほうが、学習意欲を落とさずに進められるかもしれません。

オレンジ本は本試験の対策教材としてはもちろん、法務関連の実務担当者の情報更新として1冊持っておくと重宝しますよ。

長考しそうな問題は、躊躇なくパスする

さいごに、自身の知見も踏まえて、ちょっとしたアドバイスをして筆を置きます。

景品表示法務検定の問題数は全50問で、制限時間は90分です。見直し時間も考えると、1問につき100秒目安でさばくイメージです。

問題をパッと読んでみて「解くのに時間かかりそう」と感じたら、いったん飛ばして次の問題に進みましょう。長考した挙句に間違えるのが一番最悪なので、確度の低い問題は後回しにする判断の速さも大切です。

まずはすべての問題を一通りやり切って、精神的な余裕のある状態にする。それからパスしておいた問題に取りかかりましょう。

本試験は8割以上で合格なので、あせりこそ大敵。難問に思えたものでも、一度時間をおいて冷静に読み返してみると、意外と解けたりするものです。

参考書ではカバーしきれない情報を押さえる

令和5年10月から「ステマ告示」が施行されたのは記憶に新しいところですが、少し前の5月には改正景品表示法が成立しています。

改正内容についての説明は省きますが、前述の緑本こと『景品表示法(第6版)』は2021年発売なので、直近の変更内容等に関しては扱いきれてない部分が見受けられます。

そのため学習教材が緑本のみの場合、直近の変更部分や時事的な情報についてはカバーしきれず、そっち方面の問題が多めに出された場合、大量失点につながりかねません。

実際、本年度試験ではステマ告示に関する問題が見受けられましたし、直近の改正内容や時事的な情報のリサーチを怠らなかったことが、失点を防ぐことにもつながりました。

本記事は、景品表示法務検定に関する有益な情報を少しでも集めたくていらっしゃった方が大半だと思いますが、本記事が微力ながらもお役に立てばうれしいです。

ご精読ありがとうございました!

▼ こちらの記事も何気に読まれています!

・『事例でわかる景品表示法(平成28年7月改訂)』

・『よくわかる景品表示法と公正競争規約(令和4年1月改訂)』

・『景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック』

・『景品表示法における違反事例集』