ブログを書く以上、アクセスを増やして、多くの人に読んでもらいたいですよね。

アクセス数は執筆のモチベーションに直結します。丹精込めて書いたのにほとんど読まれていない状態は、誰にとっても心が折れるものです。

アクセス数を集める上で重要な戦略の一つに、記事のタイトル付けがあります。

シンプルに読み手の興味・関心を惹く魅力的なタイトルになっていれば、クリック率(CTR)を確実に高めることができ、アクセス数のアップにつなげることができるでしょう。

クリック率は「CTR」(Click Through Rate)とも呼ばれる指標で、広告やコンテンツがユーザーに表示された回数のうち、ユーザーがクリックした回数の割合を表したものです。

CTRの計算式は「クリック数÷表示数×100」です。たとえば、1,000回表示されて50回クリックされた場合、クリック率は5%となります。

でもあなたは今、こんなふうに思っているのではないでしょうか。

“もともとセンスのある人や、ライティング技術について深く学んできた人でないと、アクセス数を跳ね上げるようなタイトルなんて思いつけないのでは”と。

センスや経験が有利に働くというのは否定しませんが、ブログのタイトル付けに関しては、必ずしもそうではありません。

というのも、人の興味・関心を引き付けやすいタイトルの型(パターン)というものは、ある程度固定化しています。

そのため、過去に成果を残しているタイトルを参考にし応用すれば、クリック率を高めること自体は、それほど難しいことではないのです。

そこで本記事では、某広告代理店で編集者兼ライターをしている筆者が、現場レベルで実践しているクリック率を高めるのに効果的なタイトルの型を紹介します。

もくじ

- 効果的なタイトルづくりにおける4つの共通ルール

- クリック率を高めるのに効果的なタイトルの型19種【真似るが勝ち】

- ①:「数字」を入れる

- ②:「理由」というワードを入れる

- ③:「方法」というワードを入れる

- ④:「秘密」というワードを入れる

- ⑤:「誰でも」でハードルを下げる

- ⑥:「コツ」というワードを入れる

- ⑦:「○○とは?」と問いかける

- ⑧:「なぜ〜か?」と問いかける

- ⑨:「○○しませんか?」と誘う

- ⑩「○○しますか?」と質問する

- ⑪:「リスク」というワードを入れる

- ⑫:「失敗」というワードを入れる

- ⑬:「後悔」というワードを入れる

- ⑭:「恥をかく」というワードを入れる

- ⑮:「損をする」というワードを入れる

- ⑯:「もったいない」というワードを入れる

- ⑰:「教える」というワードを入れる

- ⑱:「教えたくない」というワードを入れる

- ⑲:「やってはいけない」というワードを入れる

- タイトルがイマイチなせいで、埋れているとしたら“もったいない”

効果的なタイトルづくりにおける4つの共通ルール

具体的な型を紹介する前に、まずはどのタイトルにおいても共通する主なルールを4つ押さえておきましょう。

①:タイトル文字数は、32文字以内にまとめる

こちらは実際にGoogleの検索結果で表示される記事のタイトル文字数から割り出した文字数です。

32文字を超えたタイトルは、PCで検索結果が表示された際に見切れてしまい、インパクトもSEO効果も薄まってしまいます。

なお厳密に言うと、文字数の上限は32文字で固定されているわけではなく、だいたい30字前後でバラつきがあります。

使用するデバイスやGoogleの仕様変更によっても、見え方が若干変わってくる場合がありますが、原則32文字まで以内に収めれば、デバイス・ブラウザ問わず、テキスト全文を検索結果に表示させられます。

また、強調したい重要なキーワードはできるだけ前半(左側)に置くといいでしょう。

というのは、検索結果画面を流し見する際のユーザーの視線は、アルファベットの「F」の型のように、「左上→右上→左下→右下→下」の順に動く傾向があります。つまり「左側」をメインに見るからです。

②:読者の「頭の中にある言葉」で伝える

たとえば、以下のような記事タイトルを考えたとしましょう。

ネイティブ広告のCVR改善策を事例付きで解説!

広告分野の仕事をしている人などからすれば、「ネイティブ広告」や「CVR」といった単語は聞き慣れているので、記事のイメージもわきやすいでしょう。

しかしそうではない人からすると、「ネイティブ広告ってどんな広告?」とか「CVRってCTRとどう違うんだっけ……」といった具合にピンと来ない可能性が高く、「思わずクリックしたくなるようなタイトル」にはなりにくいでしょう。

ここで言いたいのは、「ネイティブ広告」とか「CVR」といった業界・専門用語を使うのがダメということではなく、ターゲットとするユーザー(ペルソナ)の心理・感情を突き詰めてタイトルを考えるのが大切ということです。

というのも、冒頭から聞いたことのない専門用語や日常的に馴染みのないワードから始まった場合、「わたしと関連性が低い話が始まる」といった先入観をもたれ、自分ごと化して考えにくくなるからです。

たとえばですが、CVR(コンバージョンレート)というワードを使う場合、「成約件数」などと言い換えたほうが、広告分野に精通していない層には身近に聞こえるでしょう。

また、「CVR改善策」を「成約件数をアップさせる方法」などと言い回しを変えれば、とっつきやすい印象にもなります。

このように効果的なタイトルを考えるうえでは、メインの読者層に合わせて、彼ら彼女らの「頭の中にある言葉」を使うことが大切です。

日常的に使う身近な言葉をチョイスすることで、「わたしと関連性の高い話が始まる」と感じさせられ、読了を促すことができます。

③:【】や「」、!、?などの記号を使う

タイトル文で記号を用いることで、インパクトと視認性(わかりやすさ、見やすさ)が高まり、ユーザーの注意を惹きつけやすくなります。

ちなみにわたしがタイトルでよく使う記号は以下です。

【】 「」 ! ? “” <>

記号を用いた場合、用いない場合で比べてみると以下のとおり。

記号あり:

【真似るが勝ち】クリック率を高める効果的なタイトルの型19種

記号なし:

真似るが勝ち。クリック率を高める効果的なタイトルの型19種

上記は本記事のタイトルですが、記事内では型(パターン)を使うことによる有効性と簡易性にフォーカスしていることから、【真似るが勝ち】という部分を、すみつきカッコで括って強調しています。

記号は使いすぎてもうっとうしくなり、文字数がかさむ点には注意ですが、うまく使えばメリハリもついて、ユーザーの注意を惹きつけやすくなります。

タイトルではインパクトと見やすさが重要なので、記号は積極的に使いたい要素といえるでしょう。

④:競合とかぶらないタイトルをつける

これはなかなかムズかしいのですが、ねらうキーワードで検索をかけて、競合の記事とできるだけかぶらないようなタイトルを付けましょう。

というのも、上位記事と似たり寄ったりなタイトルだと、検索エンジンが内容の差分を理解しづらく、評価されにくくなると考えられるためです。

また、検索するユーザーの心理的にも、上位が似たようなタイトルで溢れかえっていえれば、上位の記事のほうが信頼できると考え、わざわざ下位の記事をクリックしようとは思いません。

誇張したり、気をてらったタイトルをつけろとは言いませんが、タイトルにはあなたのコンテンツならではの独自性(優位性)を示すようなキーワードを盛り込んで、差別化をはかる必要があります。

クリック率を高めるのに効果的なタイトルの型19種【真似るが勝ち】

①:「数字」を入れる

数字を含めた情報は読み手の目に留まりやすく、注意・関心を引く効果があります。また、数字があることで内容が具体的になり、イメージや理解がしやすくなります。

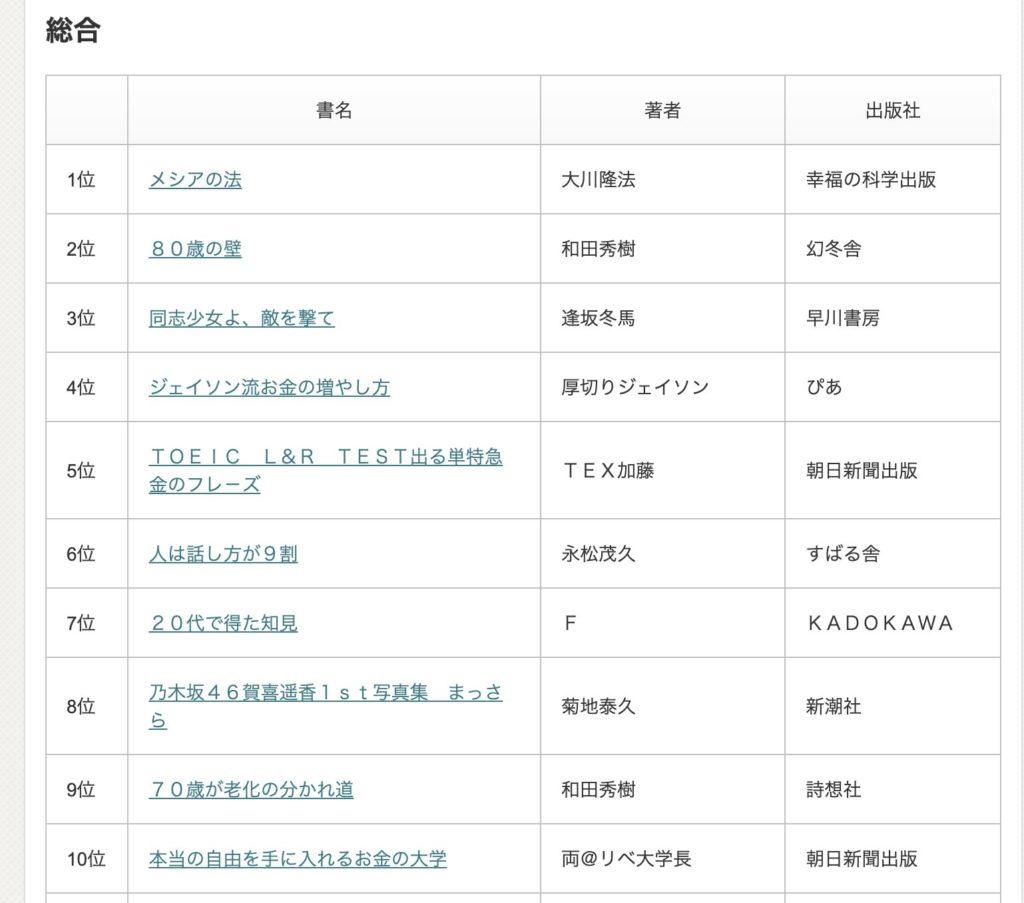

数字を入れる効果でわかりやすい例が、書籍の売上ランキングです。

以下は紀伊國屋書店の2021年度、2022年度の年間ベストセラーですが、上位には『人は話し方が9割 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ』 『52ヘルツのクジラたち』 『80歳の壁』といった数字の入っているタイトルが散見されます。

なおデータに基づいた精緻な数字がある場合、正確に記載したほうがいいです。

たとえば、「5倍」ではなく「5.2倍」。約30%ではなく「33.9%」。「平均36歳」ではなく「平均36.7歳」。「月間約10万PV」ではなく「月間100,217PV」といった表記が望ましい。このほうがリアリティが出るからです。

数字を正確に記載することで、読み手は提供された情報に対し、より確信を持つことができます。信頼関係を構築する上でも大事ですよ。

②:「理由」というワードを入れる

タイトルで「理由」と強調することにより、「ここに、あなたの知りたかったことへの答えがあるよ」といったニュアンスを感じさせることができます。

読み手は、“わたしの疑問や不安を解決できるかもしれない”と期待値を高められることで、クリックされやすくなるのです。

また、当初は興味がなかったような内容でも、「〇〇する本当の理由」などと“含み”を持たせることで、好奇心を刺激し、「実際のところはどうなんだろう?」とか「自分の予想は正しいだろうか?」といった具合に思考を巡らせます。そこから読むきっかけになる場合もあるでしょう。

「○○の理由」は使い勝手が非常にいいのですが、ありふれた表現なぶん、インパクトに欠けると思う人もいるでしょう。

その場合は先ほどお伝えしたように、「〇〇する本当の理由」などと含みを持たせたり、「○○すべき3つの理由」といった具合に数字を入れたりして、「引っ掛かり」の部分をつくると効果的です。

また、理由を「ワケ」とカタカナにすると、カジュアルな雰囲気になります。対象やニュアンス、状況に応じて使い分けるといいでしょう。

③:「方法」というワードを入れる

「○○の方法」や「○○するための3つの方法」のように、方法にフォーカスした言い回しの型は、タイトル付けでは定番です。

一般的に、読者の抱える問題の解決策を提案する際に使われ、「○○する方法」といった具合に問題解決へのアプローチを示唆することで、クリックを誘導させます。

よく見かける表現なので「インパクトが弱い」と思うかもしれませんが、シンプルな言い回しになるのを恐れて、「画期的な5つの方法」とか「初公開!秘伝の方法」などと盛らないほうがいい。

その方法自体に、独自性や説得力が感じられるのであれば問題ないですし、シンプルに「○○の方法」としたほうが読み手もわかりやすく、印象もいいです。

この型は、ネガティブな側面に焦点を当てても効果的です。たとえば、「二度寝しない方法」「間食をやめる方法」「白髪を増やさない方法」「ジョブホッパーから抜け出す方法」といった具合に、特定の悩みに直接アプローチできる方法だと印象づけることで、関心をより引きつけることかできます。

なお対象や文脈に応じて、方法を「手順」「手法」「戦略」「アプローチ」「メソッド」などに言い換えてもいいですね。語感やニュアンスも踏まえ、しっくりくるもので使い分けてみてください。

④:「秘密」というワードを入れる

人はしばしば、「他の人が知らない、限られた者だけが知り得る情報」を求める願望を持ちます。「秘密」は、そのような好奇心を刺激するワードです。

タイトルで「〇〇の秘密」と強調することで、一般には公開されないような機密情報を仄めかすようなニュアンスを感じさせます。

この型を使ううえで重要なことは、コンテンツ内でその秘密を明かしした際に、読み手から「なんだよ。秘密でもなんでもないじゃないか」と思われない内容を用意していることです。

というのは、秘密の価値は本来、それが本当に門外不出の情報であるからこそ成り立つからです。

とはいえ、希少性がなければ、この型は使えなということはありません。既知の情報でも、「ここでしか読めない何か」といった付加価値をつけ、読み手に新たな気づきや発見をもたらす内容になっていれば、それは“新情報” として価値を持つでしょう。

また、対象や文脈に応じて、「ヒミツ」「ひみつ」「秘訣」「真相」「謎」「〇〇のウラ側」などで言い換えてもいいですね。しっくりくる言い回しを選ぶことで、ニュアンスをより適切に表現できます。

⑤:「誰でも」でハードルを下げる

「誰でも」と強調することで、「あなたにもできますよ」とか「チャンスがありますよ」といった具合に、導入のハードルを下げるニュアンスを感じさせ、読み手の背中を押すことができます。

たとえば、「3ステップで誰でもできますよ」とか「ノーリスクで誰でも稼げます」とか「法人、個人問わず誰でも購入可能です」といった感じで使うと、「私にもできそう」とか「とっつきやすそう」といった印象を与えます。

興味はあるけれど少しの難しさや面倒さに直面すると、すぐにアレルギー反応を起こす現状維持バイアス強めの層には、敷居を低くする言葉で安心感を与えるのが効果的です。

⑥:「コツ」というワードを入れる

「コツ」は、効率的に物事を進めるための要点・技術を指す表現で、漢字で書くと「骨」です。

意味や使い方的には、方法や手段、手順などと似てますが、これらが「順序立てて進めるイメージ」を持つのに対し、「コツ」はテクニックや規則性、大まかな決め事といった、シンプルで効率的なアプローチのニュアンスに近いです。

また、カジュアルで親しみやすい響きもあることで、「意外と簡単そう」とか「試す価値ありそう」といった簡易性やとっつきやすそうな印象を与えることができます。

⑦:「○○とは?」と問いかける

人は文章を受動的に追っているとき、当事者意識が薄いものですが、「○○とは?」と問いかけることで読み手の関与を促し、好奇心を刺激することができます。

これは脳の仕組みの話で、脳は質問を受けると、自動的に答えを探し始めようとするからです。

タイトルで「○○とは?」と問いかけのワードを強調することで、読み手の当事者意識が強まり、「えっと、そういえば何でだ?」とか「ふむ、言われてみればそうだな」といった具合に思考を巡らせ始め、文章を能動的に追うようになります。

するとそこから「答えが知りたい」とか「自分の答えが合っているか確認したい」といった欲求が生まれ、記事内への関心をつなぎ止める効果が期待できるのです。

⑧:「なぜ〜か?」と問いかける

「なぜ〜か?」は、ジャンル問わず汎用性が高い型で、タイトル付けの定番ワードです。

読み手はタイトルを見ただけで、「疑問に対する答えを回収できる」といった展開を容易に想像できることから、受け入れやすくなると考えられます。

この型を使う上で注意してほしいのが、文末に「?」を必ずつけることです。どっちでもいいのではと思うかもしれませんが、あるのとないのとでは、読み手に与える印象がけっこう違ってくるものです。

シンプルな話、疑問の度合いが強調されて見えるほど、読み手の関与を促しやすくなります。そのため、「?」を使わない場合、問いかけの刺激が弱くなり、ミステリアスさも薄まるのです。

すると、「そういえば何でだ?」とか「言われてみれば、なぜだろう?」といった読み手の思考を促しにくくなるのです。なので基本的には、文末に「?」をつけることを推奨します。

なお対象や文脈によっては、「なぜ」を「どうして」「なにゆえ」「なんで」などに言い換えてもいいでしょう。語感やニュアンスに応じて、しっくりくるもので使い分けてみてください。

⑨:「○○しませんか?」と誘う

「○○しませんか?」と疑問系で問いかけると、「○○しよう」や「○○しましょう」よりも、トーンが若干やわらかめになります。

「どっちでも変わらないじゃん」と思われたかもしれませんが、「○○しませんか?」の場合は、するかしないかの決定権が読み手に委ねられている点に違いがあります。

読み手はどうするかを自分の意思で決めることができるので、「押し付けられている感」が薄れて、提案を受け入れてもらいやすくなるのです。

また、ソフトに誘うことで、断りやすい雰囲気も醸成されます。読み手は「提案を受け入れるかは、あなたが決めてくださいね」といった決定権を与えられているように感じられ、心理的負担を軽減する効果も期待できるでしょう。

⑩「○○しますか?」と質問する

行動経済学に「プライミング効果」という現象があります。

プライミング効果は、人があらかじめ受けた刺激が、後の思考や行動に影響を与えるというもので、無意識のうちに起こり、私たちの行動に隠れた影響を及ぼします。

たとえばアンケートで、「近いうちに健康診断を受ける予定はありますか?」と尋ねると、その後に病院を予約する確率が上がり、「年末ジャンボ宝くじを買いますか?」と尋ねると、購入する可能性が高まるというものです。

これらは一見、ただ質問してるだけのように見えますが、「健康診断」「年末ジャンボ宝くじ」といった具体的な名称を伝えることで、間接的な宣伝効果が見込めます。

また、「受けますか?」「買いますか?」と質問することで、相手のその後の思考や行動になんらかの影響が与えられ、「病院に予約をする」「宝くじを買いに行く」といった、とらせたいアクションへの誘導を促すことができるのです。

⑪:「リスク」というワードを入れる

人は誰でも、望まない習慣を断ち切り、現状を改善したいといった「変化への願望」を持っているものです。

しかし、人間には「心理的ホメオスタシス」という恒常性維持機能があり、これが現状から脱却しようと変化する試みを妨げています。

変化というものは、その規模が大きいか小さいかにかかわらず、しばしば苦痛や不安をともなうものです。そのため、自分にとって不安やストレスのない精神状態(コンフォートゾーン)に留めようと、無意識レベルでホメオスタシスが働くのです。

こういった作用があるのを踏まえた上で、読み手に行動を促すには、どんなコピーが効果的なのかですが、有効な手段の一つが、「リスク」の強調です。

たとえば、“いま行動しなければ、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります”とか“このまま放置すると、健康寿命が約5年短くなることが研究でも明らかになっています” といった具合に、読み手にとって緊急性が高い事項に関するリスクを訴求します。

要は、「変化せざるを得ないほどに切迫した理由」を与えることで読み手に緊張感が走り、重い腰を上げさせるきっかけをつくるということです。

ただし無分別に強調すると脅迫めいた文章になってしまうので、あくまで事実に基づいた範囲内でのリスク訴求に留めることが大切です。

なお対象や文脈に応じて、「危険性」「落とし穴」「危機」「懸念」「不安要素」などと言い換えてもいいでしょう。語感やニュアンスを踏まえてしっくりくるワードを選ぶと、よりインパクトが出ますよ。

⑫:「失敗」というワードを入れる

一般的に、人は成功や完璧といった理想的な状態を目指すよりも、「不快な事態から逃れたい」とか「困難は避けたい」といった安心を求める願望のほうが強いものです。

この心理を踏まえると、たとえば、「成功するための5箇条」とか「成功者が実践する7つの習慣」といったポジティブ寄りのタイトルを付けるより、「失敗を避けるための5箇条」とか「失敗しない人が実践する7つの習慣」といったネガティブ寄りのほうが、関心を引きつけやすいと考えられます。

野心的な人ならば、成功や出世、勝利の公式といったワードに目が行きやすいかもしれませんが、世の中は、「成功を収めることより失敗を避けること」に重きを置いている人の方が多数派です。

よって「失敗を避けること」を優先する層が記事のメインターゲットになる場合、「失敗したくない人のための○○」とか「絶対に失敗しない人がやっている〇〇」といった具合に、失敗の型を強調することで訴求力が期待できるでしょう。

⑬:「後悔」というワードを入れる

「後悔」の型の基本的な使い方は、前述の「失敗」の型とだいたい同じです。

若干の違いとして、「失敗」のほうが、物事が上手くいかなかった事実を指すのに対し、「後悔」のほうは、上手くいかなったことを悔やんだり、悲しんだりする“感情”のほうに焦点が当たる点が異なります。

読み手の感情に訴えかける施策は、興味・関心を引く上で非常に有効で、「後悔しないための3つの条件」とか「後悔を避けるためにやるべきこと」といった具合に強調すると、読み手の注意・関心を引きつけられるでしょう。

とりわけネガティブな感情への寄り添いは、進学や就職、結婚、離婚、出産、マイホーム購入、病気、死別など人生の大きな変化・決断をともなう題材と相性が良いですね。

⑭:「恥をかく」というワードを入れる

「恥をかきたくない」と思うのは、人間のごく自然な心理ですが、日本人は特に、人前での失態を避けようとする傾向が強いとされています。

この心理を踏まえて、見出しで「恥をかく」と強調することにより、読み手に「社会人として知らないのは恥ずかしい」とか、「いい歳して知らないなんて非常識だ」といったニュアンスを感じさせることができます。

特に、敬語の適切な使用法、ビジネス用語の理解、冠婚葬祭のマナーなど一般常識に関する題材へのアプローチに、適した型といえますね。

「恥をかく」の型を使う上で重要なことは、実際に読み手が深い恥ずかしさを感じるかです。

書き手の主観が強すぎる知識や些細なトリビアを、知らないと恥ずかしいことのように大げさに謳っても、読み手の共感や理解は得られません。

なお特定の業界や職種、状況にある人から見て、「知らないと恥をかく可能性がある」となる場合は、その点を示すことで有用な情報になり得るでしょう。

いずれにせよ、「これは知らないと恥ずかしいな」と読み手に思わせるような内容を準備することが、この型の真価を発揮するための必要条件ですね。

⑮:「損をする」というワードを入れる

一般的に、人は利益を得ることよりも、損失を避ける心理のほうが強いとされています。

これは「損失回避の原則」と呼ばれ、人は得をした時の幸福感よりも、損をしたり失った時の痛み、みじめさのほうが、およそ2倍強く感じられるという行動経済学の理論です。

そのため、「損失を避けるため」の動機のほうが、人は行動を起こしやすいといことになります。

「損をする」の型で使いやすい表現に「知らないと損をする」があります。これは「知っている人はお得な情報や特典を得られるが、知らない人は得られずに損をする」といったニュアンスを読み手に感じさせます。

タイトルで「損をする」と強調し、読み手の注意・関心を引きつける。その理由をコンテンツ内で明らかにし、読み手が思わず「危うく損をするところだった……」とヒヤリとするような内容を提示すできれば、読み手にとって有益な情報となり、信頼を得ることができるでしょう。

⑯:「もったいない」というワードを入れる

日本人には古くから「もったいない」の精神が根付いています。これは、物や機会の本来の価値を活かさずに、損失を招くことに対する惜しむ気持ちを表すものと考えられます。

そのため、「もったいない」とタイトルで強調することで、「大損とまではいかないが、無視できるほど小さな損失ではない」とか「もっと良い方法があるのではないか」といったニュアンスを感じさせることができます。

たとえば、ChatGPTの有料プランに登録している人が、“使わないのはもったいない! ChatGPT有料プラン限定のシークレット機能10選”という記事のタイトルを見たとします。

すると、「自分が使っていない機能があるかもしれない」などと興味を持ち、そこから「月額3,000円も課金してるし、使ってない機能があったらもったいない」といった思考にも行き着きやすいと考えられます。

このように、「損をしてるなら嫌だな」とか「もっと良いやり方や、改善の余地があるのかもしれない」といった読み手の不安や好奇心を刺激することにより、記事の続きを読んで確認したいといった行動を促す効果が期待できるのです。

⑰:「教える」というワードを入れる

日本人は、世界的に見ても知識欲旺盛で、勉強熱心な人が多いそうです。

そのため、物事の答えやヒントを知りたいといった「学び」の欲求が非常に強いことから、「○○が教える」といったワードで学びの要素を強調するのは、読み手の関心を引く上で効果的と考えられます。

「教える」の型を使う上で重要なのが、「誰が教えるか」という点です。

たとえば、恋人いない歴=年齢の橋本くんが、女性と付き合うためのノウハウが知りたくて、友人の山田くん(恋人いない歴=年齢)と田中くん(彼女が途切れたことがないモテ男)に相談しているとしましょう。

このとき、二人のアドバイスに優劣がない場合、橋本くんは田中くんのアドバイスのほうが「説得力がある」と信用する可能性が高いでしょう。それは権威性に差があるためです。

要は、田中くんには、恋愛領域における成功実績があるが、山田くんにはない。そのため、二人のアドバイスに差がないなら、経験に基づいた意見のほうが信頼性は高いということになります。

そのため、「教える」の型をタイトルで使う場合は、誰が教えるのか、書き手の職業・立場を、読み手にわかりやすく示すことが大切です。

権威性をアピールすることで、読み手の信頼感を得られます。文章の説得力もずいぶんと変わってくるはずですよ。

⑱:「教えたくない」というワードを入れる

「教えたくない」も、読み手の興味・関心を引きつける上で有効な型の一つです。

特に、その業界や分野に精通する有識者が発信するといったスタンスで使えると、説得力が出ます。

この型を使う上で注意してほしいのが、“教えたくないのに、なぜ公開するのか”という理由付けです。

その理由がリアルなほど、読み手の納得感を得られ、記事の信頼性を高めることにつながります。

たとえばですが、無名だけど絶品の行きつけのラーメン屋さんがあって、「教えたくない」の型でタイトルを付けた場合、以下のような理由付けが必要になるでしょう。

“紹介したら間違いなく有名になり、客が殺到して通いにくくなってしまう。だから自分だけの推しアイドルのように、ひっそりと通い続けたいと思っていた。だがお店の大ファンとして、この味を布教しなくてはという使命感が勝り、筆を取る決意をした。”

ちょっと書き手に都合のいい解釈ですが、この手のタイトルは、教えたくないのに公開する理由をスルーしてるものが多い印象です。理由をはぐらかさないことが、競合との差別化にもなります。

⑲:「やってはいけない」というワードを入れる

セールスライティングにおいて、「やってはいけない」の型を使った見出しは鉄板です。

わかりやすい例が、YouTubeのサムネで「○○で絶対にやってはいけない5選」みたいなタイトルをつけて、手でバッテンのマークをつくってるやつですね。

「カリギュラ効果」といって、人は「○○するな」とか「〇〇をやめろ」などと禁止や抑制、注意をされると反発して、かえってやりたくなる衝動に駆られる傾向があります。

カリギュラ効果を狙ったタイトルはありふれているので、古臭く感じる人もいらっしゃるでしょうが、上手く使うことで、読者の注意・関心を強く引きつけることができます。

ただし、赤の他人に「やるな」「ダメだ」などと命令されて、素直に従う人、嬉しいと感じる人は少数派です。

そのため、「やってはいけない」の型が真価を発揮する状況というのは、書き手にある程度の権威性があり、強気なスタンスでも読み手が受け入れてくれる信頼関係(ラポール)が構築されている場合と考えられます。

読み手との信頼関係が不十分な場合は、マイルドな言い回しにするのが無難です。「○○するのはやめましょう」とか「○○してるなら、今すぐやめてください」といった具合に、対象や文脈、ニュアンスに応じて使い分けてみてください。

タイトルがイマイチなせいで、埋れているとしたら“もったいない”

記事のタイトル付けに労力をかける最大の理由は、ページ本体への導入を促し、クリック率を高めるためです。

ただしタイトルの役割とは本来、そのコンテンツで紹介するテーマやポイント、どんな人に向けられたメッセージなのかを、読み手にわかりやすく示すものです。

そのため、コンテンツと逸脱した強調で、読み手をあおるような表現は、本来の目的から外れていく行為になります。

コンテンツ本来のポテンシャルを超えたタイトルは、一時的にクリック数が増加することもあるでしょうが、どのみち長続きはしませんし、SEO観点からも有効とは言えないでしょう。

そうしたタイトルは、いわば「見掛け倒し」。タイトルから連想される読み手の期待値と、コンテンツの質に乖離が大きいほど、読み手を失望させることになります。

ただ、コンテンツとしての質は高いのに、タイトルがイマイチなせいで埋れているとしたら、非常にもったいないことですよね。

だからこそ、アクセス数やクリック率で十分な見返りを得るためには、コンテンツの質に見合ったうえで、魅力を最大限に引き出すタイトルを付けることが重要なのです。

そのためのプロセスづくりに、本記事が参考になれば嬉しいです。ご精読いただき、ありがとうございました!

▼こちらの記事も何気に読まれています!

ブログのアクセス数を増やしたいけど、タイトル付けでいつも苦戦する、なんとなく付けてしまうというあなたほど、アクセス数というわかりやすい形で成果を実感できると思います。

タイトル付けでドツボにはまった際の時短にどうぞ。